Fue en Santiago del Estero y la publicó un diario tucumano el 3 de febrero de 1950

Inmerso en su primer viaje en bicimoto por el norte del país, el joven estudiante de medicina Ernesto Guevara será entrevistado por el diario Trópico, de Tucumán, en su paso por Santiago del Estero, aventura que luego continuará aún más hacia el norte. Llamaba la atención su largo y solitario raid.

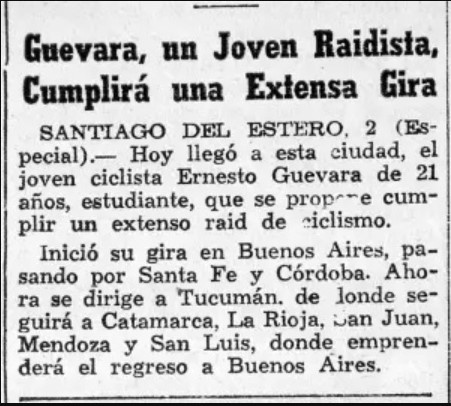

“Guevara, un Joven Raidista, Cumplirá una Extensa Gira”, así titulaba el diario Trópico, de Tucumán, el paso de aquel joven soñador por tierras santiagueñas, en un recorrido fundacional para Ernesto Guevara, ya que será la primera de muchas incursiones en el corazón profundo de América Latina. Una historia que comenzaba en los albores de 1950…

Corría el primero de enero y el joven estudiante de medicina emprendería desde Buenos Aires una solitaria recorrida por diferentes latitudes de la Argentina en una bicimoto. La travesía en el humilde rodado representaba un gran desafío, tal como él mismo lo relató en sus anotaciones: “iba lleno de dudas sobre la potencialidad de la máquina que llevaba”.

Aquella bitácora que dejará testimonio del iniciático viaje, será editada por su padre alrededor de la década del 80, en base a anotaciones encontradas en la casa familiar. Este cúmulo de escrituras tomará forma de libro y llevará el nombre “Mi hijo el Che”.

La travesía

El periplo tendrá como primer objetivo visitar a su amigo Alberto Granado en la ciudad de San Francisco del Chañar, en la provincia de Córdoba, un destino con paradas intermedias en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, obligadas, básicamente, por la autonomía del rodado.

En la bicimoto marca Micrón culminará su primer destino al llegar a tierras cordobesas, donde luego de algunos días de visitas programadas en casas de amigos, continuará viaje hacia el norte de la Argentina, entrelazando su destino aventurero con la realidad social del norte profundo, la cual comenzaba a conocer de cerca.

Llegando a Santiago del Estero las anotaciones del joven Guevara dirán: “A las 4 de la tarde, con un sol un poco bajo, salimos con rumbo a Ojo de Agua (…) el viaje, lleno de peripecias, fue cubierto en 4 horas debido a las continuas pinchaduras que sufrí. En Ojo de Agua me recomendaron al director de un hospital menor y allí conocí al administrador, un señor Mazza, hermano del senador cordobés en cuya mesa comí. Muy cordial la familia me recibieron magníficamente a pesar de no tener la más mínima idea de mi procedencia y simpatizó mucho con la idea del raid”.

“Después de haber dormido unas 8 horas y previa una buena alimentación emprendí mi viaje hacia las famosas Salinas Grandes, el Sahara argentino. Las unánimes declaraciones de mis oficiosos informantes afirmaban que con el medio litro de agua que llevaba me sería imposible cruzar las Salinas, pero la mezcla bien batida de irlandés y gallego que corre por mis venas hizo que me empeñara en esa cantidad y con ella partí”, comenta el joven notoriamente atrapado por las inmensidades del salitral santiagueño, y haciendo alarde de las cualidades de resistencia vinculadas a su ascendencia.

La descripción de aquella árida geografía será recurrente en sus anotaciones, sobresaliendo constantemente la gran sorpresa por aquel territorio que nunca antes había pisado. “A los costados del camino se levantan enormes cactus de los 6 metros, que parecen enormes candelabros verdes. La vegetación es abundante y se ven señales de fertilidad, pero poco a poco el panorama va variando (…) el sol cae a plomo sobre mi cabeza y rebotando contra el suelo me envuelve en una ola de calor. Elijo una frondosa sombra de un algarrobo, y me tiro durante una hora a dormir; luego me levanto, tomo unos mates y sigo viaje. Sobre el camino el mojón del kilómetro 1000 de la ruta 9 me da un saludo de bienvenida”.

Aquel algarrobo fue testigo del descanso del otrora revolucionario, quien dejó al mismo tiempo en su cuaderno marcado una referencia puntual sobre la ruta 9. En este sentido el docente e historiador santiagueño René Galván relata: “En cercanías al kilómetro 1000, más específicamente en el kilómetro 1006, se levanta un monolito en medio de las Salinas, realizado para homenajear a víctimas de un fatal accidente de tránsito ocurrido en 1941”, situación que invita a pensar que Guevara vió aquella señalización y, al llamarle la atención, luego la destacó en su bitácora.

Luego de atravesar el gran salitral santiagueño, Guevara comenta que, entrada la noche, arriba al pueblo de Loreto donde, buscando pernoctar, intercambia algunas consideraciones con el oficial de policía del lugar, vinculadas a la realidad de aquella localidad de incipiente crecimiento.

La entrevista

“Temprano emprendí el viaje (…) llegué a Santiago donde fui muy bien recibido por una familia amiga (…) Allí se me hizo el primer reportaje de mi vida, para un diario de Tucumán, y el autor fue un señor Santillán, que me conoció en la primera parada que hice en la ciudad”, comenta con orgullo y sorpresa el joven estudiante de medicina.

Aquel periodista, impresionado por el ímpetu de Guevara en una sencilla bicimoto, difícilmente podría imaginarse la trascendencia que su entrevistado luego tendría para la historia política del siglo XX después de que, apenas nueve años después de aquel intercambio, ingrese a La Habana al frente de una Revolución triunfante.

El periódico en el que fue publicada la nota llevaba por nombre Trópico, diario de singular origen fundado gracias a una disruptiva experiencia nacida en la Universidad Nacional de Tucumán, siguiendo la idea de una casa de estudios en expansión. Así nació Trópico en 1947 y, aunque la experiencia duró apenas cuatro años, fue una propuesta innovadora que dejó marca en periodismo tucumano y de gran parte del norte del país.

La nota decía en su titulo, “Guevara, un Joven Raidista, Cumplirá una Extensa Gira”, y continuaría relatando, “SANTIAGO DEL ESTERO, Hoy llegó a esta ciudad, el joven ciclista Ernesto Guevara de 21 años, estudiante, que se propone cumplir un extenso raid de ciclismo. Inició su gira en Buenos Aires, pasando por Santa Fe y Córdoba. Ahora se dirige a Tucumán, de donde seguirá a Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis, donde emprenderá el regreso a Buenos Aires”.

Aquella simple pero certera entrevista, dejará una huella hoy histórica a la luz de lo que sería luego la figura de Guevara, al tiempo que servirá para marcar lo osado que resultaba, para propios y extraños, el raid en bicimoto que llevaba adelante atravesando gran parte del país.

En la ciudad de Santiago y camino a Tucumán

Luego de aquella histórica entrevista el recorrido continuará hacia el norte, donde la descripción del paisaje será una constante en sus lineas, “Ese día conocí la ciudad de Santiago (…) cuyo calor infernal espanta a sus moradores y los encierra en sus casas hasta bien entrada la tarde, hora en que salen a buscar la calle, forma de hacer sociedad. Más bonito me pareció el pueblo de La Banda, separado por el ancho del Río Dulce (…) Existe entre estas dos ciudades un marcado antagonismo que se vio reflejado en un partido de básquet que enfrentara a cuadros de estas vecinas localidades”.

Es llamativo el ejemplo que utiliza Guevara para citar la rivalidad a uno y otro lado del Río Dulce, conocido también como Mishky Mayu en lengua quechua. Sin embargo, el historiador santiagueño René Galván refuerza este ejemplo inclusive aggiornándolo: “La rivalidad en el básquet hoy está actualizada con el superclásico entre el Club Ciclista Olímpico La Banda y la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero). Ambos equipos son parte de la elite del básquet nacional compitiendo en la Liga Nacional”.

“A las nueve de la mañana del día siguiente continué rumbo a Tucumán adonde llegué bien entrada la noche”, sigue la bitácora del joven estudiante, agregando una anécdota que, más allá de lo pintoresca, marcaba la pertenencia de clase de uno y otro sujeto en un evidente choque cultural: “En un lugar del camino me sucedió una cosa curiosa: mientras paraba a inflar una goma, a unos mil metros de un pueblo, apareció un linyera debajo de una alcantarilla cercana y naturalmente iniciamos una conversación. Este hombre venía de la cosecha de algodón en el Chaco y pensaba, luego de vagar un poco dirigirse a San Juan, a la vendimia. Enterado de mi plan de recorrer unas cuantas provincias y luego de saber que mi hazaña era puramente deportiva, se agarró la cabeza con aire desesperado: ‘Mama mía ¿toda esa fuerza se gasta inútilmente usted?’”.

La próxima provincia que lo vería pasar será Tucumán, donde si bien apenas pernoctó una noche, dejó impresionado a Guevara avivando sensaciones que necesitó dejar plasmadas en sus anotaciones de viaje. “El camino a la salida de Tucumán es una de las cosas más bonitas del norte: sobre unos 20 kilómetros de buen pavimento se desarrolla a los costados una vegetación lujuriosa, una especie de selva tropical al alcance del turista, con multitud de arroyitos y un ambiente de humedad que le confiere el aspecto de una película de la selva amazónica. Al entrar bajo esos jardines naturales, caminando en medio de lianas, pisoteando helechos y observando como todo se ríe de nuestra escasa cultura botánica”.

Allí, en la inmensidad de la selva tucumana, surgirán reflexiones que dan cuenta del cambio que poco a poco irá operando en aquel joven al contactarse con la realidad natural, pero también con la fuerte realidad social. “Me doy cuenta entonces que ha madurado en mi algo que hacía tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano; y es el odio a la civilización, la burda imagen de gentes moviéndose como locos al compás de ese ruido tremendo se me ocurre como la antítesis odiosa de la paz, de esa en que el roce silencioso de los hojas forma una melodiosa música de fondo”.

El viaje continuará hacia Salta y Jujuy, donde le esperará nuevamente un acelerado aprendizaje de vida que podría considerarse el primer gran golpe con la realidad de la América profunda, algo que seguirá acentuando con los sucesivos, y más conocidos, viajes en moto junto a su entrañable amigo Alberto Granado.

Lo cierto es que desde aquel primer viaje en 1950, Ernesto Guevara fue sumando experiencia a pasos agigantados que irán moldeando su personalidad. Aquellos cambios fueron producto de la imponente realidad del norte argentino, que así como maravilla con su belleza natural, abruma con su aguda realidad social.

Inmerso en ese cúmulo de sensaciones y en una bicimoto de dudosa confiabilidad, Guevara forjará horizontes y prioridades, realizando un vuelco ideológico que lo llevará a abandonar las comodidades de clase, poniéndose al servicio del pueblo. De aquello, el norte fue su fragua.

*Facundo Sinatra Soukoyan: Periodista, docente y escritor

Fuente: Página/12

________________________________________________________________________________

Gramsci en las pampas

Benjamín Bernstein era un polaco que había llegado con sus padres a la colonia judía de Médanos escapando de los pogroms que asolaban la vieja Europa. Una tarde, siendo adolescente, abandonó la sinagoga y se hizo comunista, profesión de fe que no abandonó. Medio siglo después, al leer la evocación que hizo Ezequiel Martínez Estrada del Che Guevara al que comparaba con los profetas del Antiguo Testamento, algo lo conmovió. De golpe entendió que haberlo considerado un “aventurero pequeñoburgués”, como lo estipulaba la línea oficial del Partido, era un menoscabo que le impedía ver lo principal: la épica y su contracara, la tragedia. El ansia de redención de la mística judía aún latía en su espíritu de luchador por las causas justas.

Una tarde de conversación en Bahía Blanca me legó un par de libros que atesoro como reliquias de una historia con algo de iniciático: la primera edición argentina de las Cartas de la Cárcel de Gramsci con prólogo de Gregorio Bermann, y el grueso volumen de los Scritti Politici del mismo Gramsci editados por Riunitti en los setenta, ambos encuadernados en rojo. Este último libro había cruzado la cordillera en la mochila de un guerrillero del MIR chileno a quien Benjamín guardó tras el golpe contra Allende. Pero junto con los volúmenes y el relato de su vida militante, medio al pasar, me refirió algo que me hizo dar un respingo. “Poco antes de llegar a Hilario Ascasubi”, dijo, “vivió Amadeo Pagliai, un camarada que era amigo de Gramsci y se carteaba con él”. Al poco tiempo, al morir Benjamín hice el viaje hasta el pueblo y retrocedí unos kilómetros. Solo había una chacrita, en medio de la nada, donde me detuve. Golpeé las manos en la tranquera y un hombre enjuto de sonrisa amable y hablar calmo, con bombachas y boina de paisano, salió a recibirme. Era Oscar, hijo del segundo matrimonio de Amadeo.

Producida la revolución rusa, Italia hervía. En la Turín industrial que protagonizaría las grandes huelgas del período un joven sardo, pequeño, medio jorobado, instaba desde las páginas del Ordine Nuovo a la constitución de los consejos de fábrica: los imaginaba como órganos de poder obrero que replicarían la experiencia de los soviets. Pero por entonces ya las bandas fascistas arreciaban; las detenciones arbitrarias se producían en todo el país instigadas por el inminente Duce. En julio del ‘19, en vísperas de la mayor huelga general del período, Gramsci pasó por la que fue su primera experiencia carcelaria. Su biógrafo, Giuseppe Fiori, recoge un testimonio: “Ví por lo menos a una docena de guardias que rodeaban y escuchaban religiosamente a un hombrecito vestido de oscuro que les hablaba sonriendo. Era Gramsci. En 36 horas, recluido en su celda, había conseguido conquistar, fascinar a numerosos guardias, sardos como él, hablándoles en el dialecto nativo, con aquella manera de hablar simple, popular, pero al mismo tiempo riquísima de sentimientos, de hechos, de ideas. De un guardia a otro se corría la voz: “¿sabes? En la celda tal, hay un hay un sardo, un político, ve a hablar con él…”. En esas horas recibió la visita de su amigo y compañero de lucha, Amadeo Pagliai.

Nacido en 1890 en Acquaviva de Montepulciano, provincia de Siena, en la Toscana, padre por entonces de tres niños pequeños, Amadeo era un campesino mediero que cultivaba las posesiones de una condesa. Llamado a servicio, había combatido durante la Gran Guerra, de donde volvió condecorado y sobre todo reafirmado en sus ideales igualitarios. Se afilió al Partido Socialista y al poco tiempo, merced a su capacidad para organizar a la gente llegó a ser intendente del pueblo, por lo que no tardó en sufrir persecución. Según su hijo Dino “…mi madre, por la angustia que vivía, tuvo un infarto en aquella época. Mi padre estuvo escondido en el monte tres meses, andaba con una cartuchera en la cintura y el fusil al hombro. Venían patotas de muchachotes e insultaban a todos los que no eran fascistas… Una noche aparecieron a las 4 de la mañana y dieron vuelta la cama buscando a mi padre… ”. Producida la Marcha sobre Roma y la toma del poder por Mussolini, con su secuela de proscripción de las izquierdas, acosado y sin empleo Amadei decidió emigrar a la Argentina. En 1923 llegó con su hermano Ottorino y otros compañeros. Pasó un tiempo en Campana trabajando en una lanera y luego en Villa Regina, por entonces una colonia promovida por el propio Mussolini. En 1925 se trasladó a la colonia Juliá y Echarren, que dio origen a la ciudad de Río Colorado, donde pudo hacerse de una chacrita. Las cosas no fueron fáciles. El predio hipotecado obligaba a hacer una economía de guerra. Durante una crecida del río, con el campo inundado, refiere Dino, “nos embargaron lo único que teníamos, 5 chanchos, 30 lechones y los caballos. Mi padre había comprado 20 hectáreas, el título se lo dieron por 10, y ahora sólo le quedaban 2 ó 3; a los chanchos no los podíamos comer porque estaban embargados, cada chancho que se moría lo teníamos que colgar de un árbol e ir al pueblo a hacer la denuncia. Nos fuimos salvando para pucherear porque teníamos colmenas y las llevamos a otra chacra, frente a la actual escuela N° 90, que era campo bruto, donde mi padre compró una hectárea. Con las colmenas se podía vivir…”. Su otro hermano, Oriente, cazaba nutrias en el río; a los cueros, que tenían buen precio en el mercado internacional, los mandaba a un exportador de Buenos Aires. Pero poco a poco pudieron ir arreglando su situación económica y salieron a flote.

Entretanto en Italia una parte del Partido Socialista había adherido a la Internacional y Antonio Gramsci, que durante el “bienio rojo” había animado otros periódicos como el Avanti! y ya se perfilaba como un gran dirigente e intelectual, se convirtió en Secretario General del recién fundado partido Comunista Italiano. Tras un viaje a Moscú donde conoció a Yulka, su esposa, con la que tendría dos hijos y a quien escribirá cartas desesperadas desde la cárcel, fue electo diputado. Y, pese a la inmunidad parlamentaria, en 1926 fue preso hasta su muerte en abril del ‘37. Durante esos once años produjo una trama de textos que revolucionarán el pensamiento del siglo y que conocemos bajo el formato de sus Cartas y sus Quaderni dal Carcere.

Ubicada estratégicamente cerca de la desembocadura del Río Colorado, al sur de la Provincia de Buenos Aires, la colonia Juliá y Echarren estaba conformada por anarquistas exiliados, como su fundador, el catalán Lorenzo Juliá, algunos militantes escapados de las matanzas de la Patagonia que narrara Osvaldo Bayer y otros de la experiencia ácrata de La Pampa nucleada en torno al periódico Pampa Libre. También había personajes como Pedro Ferreyra, el indio que había peleado en la guerra de los boers. O como Ilio y Dino, adeptos al ideario anárquico, hijos de Amadeo. (Su otro hijo, Oriente, era socialista). Entre ellos militaba un hombre apellidado Kirov, sobreviviente de las matanzas de Kronstadt, que se había traído como único recuerdo de su Rusia natal un aristón, el primer aparato de reproducción musical inventado en épocas del Zar Nicolás, que vi oxidándose en un patio. Pero también campeaban socialistas y comunistas, como las familias Cabenco, que junto a los Sorbellini, anarquistas, fueron retratados en una fotografía, puño en alto, conmemorando un 1º de Mayo. Con los años Amadeo Pagliai sería el fundador de la Cooperativa de Productores del Río Colorado, que dará prosperidad a la zona. Basada en la producción fruti-hortícola, melera y vitivinícola, comenzó su auge económico cuando durante el peronismo accedieron a créditos bancarios. El antiguo páramo se transformó en un vergel que abastecía el mercado interno y hasta llegó a desarrollar una importante actividad de exportación.

Amadeo era masón y naturista; fiel a sus convicciones militó en el Partido Comunista y alguna vez llegó a ser candidato en las elecciones locales. Trabajador incansable, se levantaba a las 4.30 de la mañana para respirar el aire puro del campo: vivió 93 años. Resguardada en unos muebles desvencijados, su biblioteca constaba de decenas de libros versados en aquellos temas. Por años guardó entre sus papeles aquel tesoro que Benjamín Bernstein alcanzó a conocer y que motiva esta nota. Efectivamente, durante su encarcelamiento Gramsci cruzó con él seis cartas que fueron el orgullo de la familia; cada tanto Amadeo se las leía a sus hijos Oscar e Hilda en voz alta. En ellas se trataban de “hermano” e intercambiaban información sobre la situación italiana, las violencias del fascismo, y la vida promisoria en Argentina. Cuando le pregunté a Oscar por aquellas cartas, me contó que venían acompañadas con un dibujo de ambos hecho por otro preso, que llamó su atención de niño: “Gramsci usaba anteojos y era petisito y con el pelo enrulado, no?” Pero esas cartas, la únicas existentes en Argentina del gran teórico del marxismo, cuya estela en la renovación del pensamiento aún no cesa, están desaparecidas. Pues en la época de la dictadura de Levingston, como en tantas otras ocasiones, el Ejército anduvo rastrillando los campos en busca de Amadeo. Avisado de que iban requisando la literatura sospechosa de subversión, decidió envolverlas en plástico y enterrarlas en algún lugar, que, pasado el tiempo, ya no pudo encontrar.

Una antigua tradición judía prescribe inhumar a los muertos con la Torá; esos libros sepultados son la garantía de la fe más allá de la vida. Las cartas garrapateadas por Antonio Gramsci desde la prisión que cruzaron el Atlántico en los duros años del fascismo y hoy yacen enterradas en algún lugar de las pampas argentinas, son una promesa de sublevación del subsuelo de la patria ante las injusticias.

*Guillermo David: Escritor y ensayista. Director del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Director de la Biblioteca Nacional y Centro de Documentación Carlos Astrada.

Fuente: Página/12

https://www.pagina12.com.ar/520744-gramsci-en-las-pampas

Visitas: 3