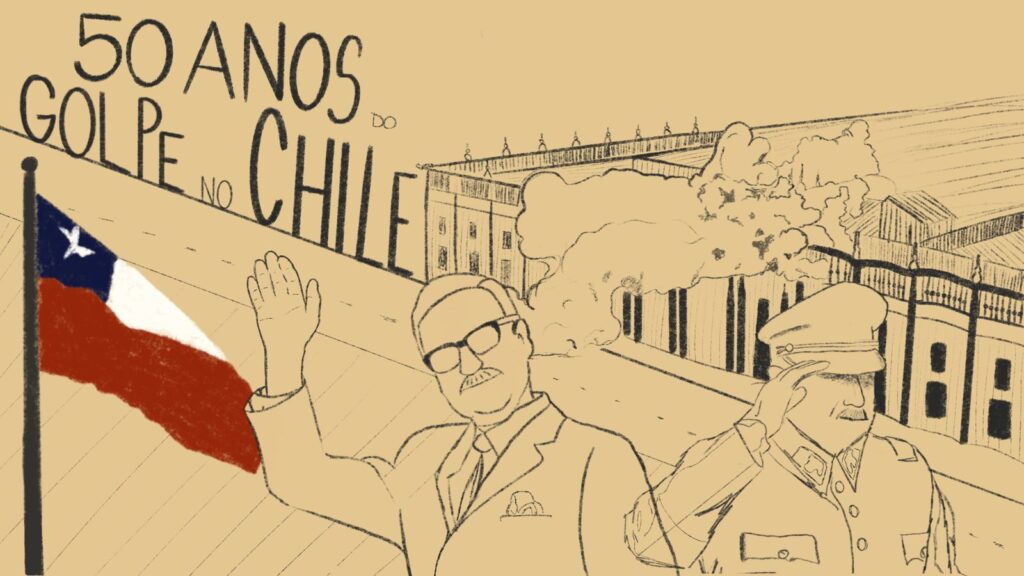

50 años del golpe de Estado en Chile

Este septiembre Esquerda Online inicia un especial sobre el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado en Chile, que puso fin a los mil días de gobierno de la Unidad Popular.

Las razones para esto son muchas. Nombramos algunos de ellos:

El proceso chileno se dio en un contexto de luchas muy importantes en el sur del continente: Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

Lo ocurrido en Chile fue una gran demostración de la fuerza de la clase trabajadora y sus aliados, los pobres de la ciudad y el campo y sectores de la clase media. Nunca antes los trabajadores chilenos habían luchado tan duro, con tanta fuerza y radicalización.

El imperialismo americano, desde el inicio del gobierno, conspiró para derrocarlo, lo que hay que recordar por nuevos procesos de lucha en la región, el llamado “patio trasero” de EE.UU.

El gobierno de la Unidad Popular fue la culminación de casi un siglo de luchas en un país en el que la organización política de los trabajadores estaba fuertemente consolidada con el partido socialista y el partido comunista, que en conjunto sumaban casi 300 mil afiliados. La Democracia Cristiana se escindió y surgieron organizaciones de izquierda, como MAPU, Izquierda Cristiana y Cristianos por el Socialismo.

El primer año fue de grandes avances, tanto en el campo social como en la reapropiación de las riquezas naturales y la nacionalización de las empresas monopólicas. Desde las primeras medidas del gobierno, la clase trabajadora quería más y superar los límites obvios del programa de la UP. Y la oposición de derecha comenzó a desafiar esto directamente, con un cierre patronal que duró casi un mes en 1972.

La reacción de las masas fue muy fuerte y derrotó el lockout financiado por el imperialismo americano y el gran capital.

A partir de entonces comenzaron a aparecer los límites de la UP. Y el gobierno no estuvo a la altura de las esperanzas que había despertado y buscó una solución conciliadora incluyendo a los comandantes de las fuerzas armadas en el gabinete. Lo cual fue un grave error y permitió a las fuerzas de derecha recuperarse de la derrota en el cierre patronal.

El punto más crítico fue la confianza en el carácter profesional y constitucionalista de las fuerzas armadas, sin buscar confiar en la simpatía que existía en la base de las fuerzas armadas contra el golpe.

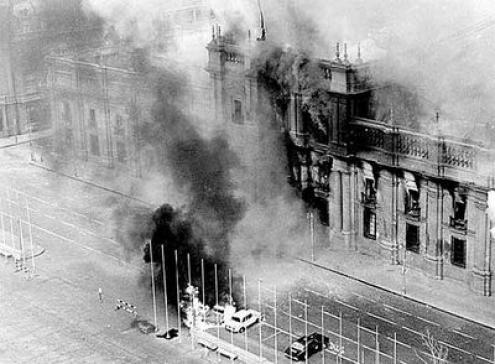

El terrible resultado de la experiencia fue dramático. A día de hoy, las imágenes de la fuerza aérea chilena bombardeando el palacio presidencial horrorizan lo que fue el preludio de la sangrienta dictadura que mató a otras 3.000 personas, entre ellas exiliados en el país que era “el asilo contra la opresión”.

Fueron más de 3 mil brasileños exiliados, algunos de los cuales fueron arrestados, torturados y asesinados, como Túlio Quintiliano.

Para agradecer a Chile por su hospitalidad, alrededor de 100 ex exiliados brasileños se encuentran en el país realizando importantes actividades.

La dictadura brasileña jugó un papel fundamental en la lucha contra el gobierno de Allende, en la preparación del golpe y en el apoyo al nuevo régimen encabezado por el infame Pinochet.

La sombra no cayó sólo sobre Chile. Desde 1971 se ha instaurado una oleada de dictaduras militares en el sur del continente (en orden cronológico, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú y Argentina). La siniestra Operación Cóndor asesinó a opositores en varios países.

La recuperación de las libertades democráticas en todos estos países fue un factor alentador, pero el surgimiento y la fuerza de las corrientes neofascistas en los últimos años significa que debemos mirar cuidadosamente las lecciones de la experiencia chilena.

Palacio de La Moneda bombardeado el 11 de septiembre de 1973

Los logros sociales más importantes fueron liquidados. Se privatizaron la educación, la salud y la seguridad social, al igual que los recursos naturales, incluida el agua. Los sindicatos vieron su actividad drásticamente restringida, el trabajo se volvió precario, la reforma agraria fue revertida en gran medida y los mapuche fueron tratados manu militari . No es casualidad que las incesantes luchas de los últimos diez o doce años en Chile, incluido el estallido social de 2019, hayan levantado banderas vinculadas al legado de la dictadura.

Ahora, al cumplirse 50 años del golpe, un sentimiento importante parece permear a gran parte de la población chilena respecto a la memoria del gobierno de la Unidad Popular. Se honra a los mártires, empezando por Allende y Víctor Jara, al mismo tiempo que emerge el interés por la experiencia y la memoria del período de 1970 a 1973. En Brasil, el quincuagésimo aniversario del golpe parece despertar el interés de los sectores más politizados, que Todavía puede aumentar con la publicidad que se dará este mes, particularmente el día 11.

Pasando directamente al balance del proceso, ¿cómo se llegó a un resultado tan terrible? ¿Había otra posibilidad? ¿Cómo fue derrotado un movimiento social tan poderoso prácticamente sin luchar? Hago estas preguntas como alguien que participó intensamente en el proceso durante casi un año, teniendo que salir de Brasil debido a las condiciones impuestas por la dictadura. Tenía 19 años cuando llegué a Chile y comencé a estudiar en la Universidad de Chile (había un cupo del 10% de plazas para estudiantes extranjeros) y me involucré en el activismo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), más precisamente en su para -Organización estudiantil partidista, el FER (Frente Estudiantil Revolucionario). El día del golpe salí del departamento donde vivía en Torres de San Borja, en el centro de la ciudad, para ir a la Universidad, como estaba acordado desde el fallido golpe del 29 de junio. para intentar resistir. Ya no había transporte público así que caminé y pronto encontré un compañero,Dirceu Messias, que había sido trabajador en Rio Grande do Sul. Él iba a un Cordão Industrial y yo iba a la Facultad de Economía. Después supe que estuvo detenido en el Estadio Nacional hasta diciembre, cuando fue expulsado a Francia. Sólo regresó a Brasil en 1979. Pasé por el Palacio de la Moneda, donde había soldados frente a él, con pañuelos rojos alrededor del cuello. Pensé “son nuestros”, pero por suerte no me acerqué a hablar con ellos, porque no lo eran. En la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde estudiaba, había alrededor de 50 estudiantes, mucho menos que durante el fallido golpe de Estado del 29 de junio, el “Tancazo”. Con tan poca gente y la brutalidad del bombardeo no había nada que hacer allí. Los carabineros que tenían un cuartel cerca de la escuela vinieron a decirnos que teníamos media hora para salir, cosa que teníamos que hacer. Yo y otros 3 compañeros del MIR fuimos en auto para intentar ir al Cordão Industrial Vicuña Mackenna, pero las patrullas militares en el centro de la ciudad no nos dejaron pasar y el toque de queda comenzaría en unos minutos. Fui a mi casa. En el departamento había otras dos personas, un chileno cuyos padres vivían en el sur del país y ya estaban presos y un sueco que acababa de llegar al país y no entendía nada. Por la noche escuchamos disparos, pasaban ambulancias porque allí había un hospital. Nos quedamos allí 2 días, cuando terminó el toque de queda total. un chileno cuyos padres vivían en el sur del país y ya estaban presos y un sueco que acababa de llegar al país y no entendía nada. Por la noche escuchamos disparos, pasaban ambulancias porque allí había un hospital. Nos quedamos allí 2 días, cuando terminó el toque de queda total. un chileno cuyos padres vivían en el sur del país y ya estaban presos y un sueco que acababa de llegar al país y no entendía nada. Por la noche escuchamos disparos, pasaban ambulancias porque allí había un hospital. Nos quedamos allí 2 días, cuando terminó el toque de queda total.

Parecía un país diferente. Me preparé para irme y me corté la barba para no parecer la caricatura de un extremista extranjero descrita por fascistas y soldados. Las tiendas tenían todo tipo de productos que no estaban antes del golpe. Fui a encontrarme con un compañero MIR de la Universidad con el que tenía previamente un punto de encuentro concertado frente al Ministerio de Defensa (lugar poco habitual), quien me dio más detalles de lo sucedido. Una amiga sueca me contó el horror que había sucedido en una población (barrio periférico) donde ella estaba haciendo trabajo comunitario.

Estuve como veinte días, tratando de no ser notado por los soldados, hubo algunos momentos en los que apenas escapé. Pero aún pude encontrarme con mis compañeros del MIR a quienes les dejé la mitad del dinero que tenía, así como con Jorge Alberto Basso, quien era dirigente del sector estudiantil del MIR y lamentablemente fue asesinado en la Operación Cóndor en Buenos Aires en 1976. y desde entonces se desconoce su paradero.

Incluso después del golpe, la gente lo apoyó discretamente. Recuerdo un hecho que me marcó: regresaba a mi casa, después de haberme ido a dormir a casa de unos amigos PC, pero el edificio estaba bloqueado por soldados que realizaban un allanamiento y, imprudentemente, intenté para pasar la barrera. “¿Adónde vas?”, preguntó el soldado. Más imprudentemente, respondí en mi mejor español: “a mi casa”. Una chica chilena, valientemente, al darse cuenta del peligro, me tomó de la mano como si fuera mi novia y me llevó. No sé qué hubiera pasado si no fuera por este simple gesto.

En aquellos días calculé que era mejor no buscar refugio en una embajada porque era joven y poco conocido (sólo había estado amparado por el Decreto-Ley 477) y podría regresar a Brasil. Busqué mi pasaporte, que estaba en el Ministerio del Interior, donde había una cola enorme. El encargado me preguntó si tenía intención de regresar a Chile y le di lo que pensé que era la respuesta más correcta: “No”. Tan pronto como se abrieron las fronteras, el 1 de octubre, me dirigí a Argentina en un pequeño autobús lleno de gente. Hubo una incursión militar que nos detuvo. Hubo un silencio total en el autobús, pero cuando cruzamos la frontera todos gritaron de felicidad.

chile en 1970

Chile tenía alrededor de 10 millones de habitantes, una alta tasa de urbanización (75%) y una historia de casi cien años de organización del movimiento obrero; el partido comunista más antiguo y poderoso de América, junto a un partido socialista también antiguo y fuerte, que contaba con un gran ala izquierda. La democracia burguesa era bastante antigua y estable para los estándares latinoamericanos: desde 1932 no había habido golpes militares, lo que no significaba que no intervinieran en la vida política y no llevaran a cabo terribles masacres como la de los salitreros de Iquique, en aquel lejano 1907. o que hubo intentos de golpe de Estado como el del General Viaux en 1969. Además, la oficialidad se formó con las ideas de la Guerra Fría, en la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá y las fuerzas armadas tenían una estructura fuertemente jerárquica.

En la década de 1960, Chile vivió un profundo proceso de movilizaciones obreras, populares y estudiantiles, debido al estrangulamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y la influencia de la revolución cubana. No es casualidad que la Democracia Cristiana (DC), en 1964, acudiera a las elecciones para enfrentarse a la coalición de izquierda con la bandera de “Revolución en libertad”. Su programa se centró en la reforma agraria, la incorporación de los pobres de la ciudad a la economía y la “chilenización” del cobre”. Este partido contaba con el fuerte apoyo del imperialismo estadounidense, que en ese momento implementaba su programa Alianza para el Progreso para tratar de frenar la tremenda influencia de la revolución cubana.

La burguesía busca evitar el susto que tuvo en las elecciones de 1958, cuando Allende, como candidato de la alianza PC-PS, estaba 30 mil votos detrás del candidato ganador, Jorge Alessandri, del derechista Partido Nacional. Esta vez, Frei fue el único candidato de la burguesía que se enfrentó a la izquierda, obteniendo el 54% de los votos, algo extremadamente raro en ese momento en Chile.

Tras ganar las elecciones, el gobierno de Frei, de la DC, mostró abiertamente su cara condescendiente, represiva y proimperialista. Inicialmente, su estrategia parecía exitosa, pero después de dos años, la inflación aumentó, la reforma agraria se estancó y la chilenización del cobre resultó ser un gran negocio para las empresas estadounidenses: se estima que se beneficiaron más de la propiedad del 49% del cobre. acciones de las minas que cuando tenían el 100%, además de mantener su gestión. Con esto, el movimiento de masas comenzó a incrementar significativamente sus luchas: hubo un aumento exponencial de las huelgas, especialmente las ilegales y hubo tres huelgas generales hasta el proceso electoral de 1970.

Además, el fin de las restricciones a la sindicalización en el campo: hasta 1967, estaba prohibida la sindicalización de la mayoría de los campesinos que, en su mayoría, no vivían en la propiedad y se exigía que más de la mitad de los sindicalizados supieran cómo para leer y escribir. Como resultado, la sindicalización en el campo creció verticalmente, llegando a 100 mil entre los 700 mil trabajadores rurales (este número llegaría a 300 mil al final del gobierno de la UP. Los campesinos no esperaron y ya no esperaron la aplicación de las leyes agrarias). reforma y comenzó a ocupar tierras en grandes cantidades.

El movimiento derechista del gobierno de Frei va acompañado de una brutal represión:

En 1966 los trabajadores de la mina El Teniente se declararon en huelga, lo que era ilegal según la legislación de la época, y la mina El Salvador se declaró en huelga solidaria, como era habitual en el rubro. Al cabo de unos días, el gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. El saldo es trágico: 8 muertos. El gobierno no reconoce su responsabilidad. Fidel Castro ataca al gobierno de Frei, una de cuyas consignas era “revolución sin sangre”, haciendo un juego de palabras, diciendo que lo que estaba produciendo era “sangre sin revolución”.

Otro hecho sangriento fue el desalojo por ocupación de terrenos en la ciudad de Puerto Mont, en el sur de Chile, en 1969, que causó 11 muertes entre los ocupantes, incluido un bebé. Además del descrédito del gobierno, una fracción de la DC se separó de la izquierda y formó el MAPU – Movimiento Unitario de Acción Popular, que se uniría a la coalición de izquierda.

El gobierno de Frei terminó así con una crisis económica y social (aumento exponencial de huelgas y ocupaciones en la ciudad y el campo). En el caso de las Fuerzas Armadas, la huelga armada encabezada por el general Viaux mostró claras señales de malestar en el Ejército y fue respondida por jornada de huelga general convocada por la CUT y apoyada por todos los partidos excepto el derechista Partido Nacional.

Unidad Popular (UP)

El 4 de septiembre de 1970 se realizaron elecciones y la coalición de partidos de izquierda, la UP, con Salvador Allende a la cabeza e integrada por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), más el Movimiento de Acción Popular. Unificado (MAPU) y pequeños grupos burgueses, como el Partido Radical), obtiene la primera mayoría (36,6%), dejando al candidato más derechista, Jorge Alessandri, con un 35,29% y al candidato de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, con un 28,08. %. Para que el candidato victorioso pudiera confirmar su elección, aún tendría que obtener la aprobación del parlamento, como siempre ha sido la tradición. Esta votación fue precedida por intensas presiones y negociaciones. El imperialismo estadounidense buscó estimular sectores que no querían que Allende asumiera el poder.“No veo por qué tenemos que quedarnos impasibles y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo” . Cabe señalar que esta declaración de Kissinger, uno de los responsables del tormento sufrido por el pueblo vietnamita, fue hecha incluso antes de las elecciones, el 27 de junio de 1970 en una reunión secreta de un comité de gobierno, incluso antes de las elecciones chilenas.

Con la elección de Allende, el gobierno estadounidense dio instrucciones claras para tratar de impedir su toma de posesión. A través de la desclasificación de información de una reunión entre el presidente Nixon y el jefe de la CIA el 15 de septiembre, 11 días después de las elecciones (!!), sabemos que “Según notas escritas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, Nixon dio instrucciones explícitas para impedir que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, asuma el cargo en noviembre o para crear las condiciones para derrocarlo si asumiera la presidencia” . Destacando que se trataba de una estrategia permanente, Nixon añadió en la misma reunión una frase que se hizo conocida: “hacer gritar a la economía [de Chile]”.

Yendo a expresiones más concretas de esta orientación, en septiembre el embajador estadounidense Korry transmitió directamente al gobierno de Frei la decisión estadounidense de condenar a Chile a la pobreza y señaló que el general Schneider tendría que ser “neutralizado”.

Hubo varios planes golpistas. El plan inicial era que la DC votara por Alessandri en el Parlamento, quien renunciaría en unos días y habría una nueva elección en la que la derecha apoyaría a Frei. DC, temerosa de una nueva división en el partido, no acepta la propuesta.

El nuevo proyecto golpista se produce dos días antes de las elecciones en el Congreso Pleno: la extrema derecha intentó secuestrar al comandante del Ejército, René Schneider, partidario de aceptar los resultados electorales, para forzar un cambio de opinión de las Fuerzas Armadas y del gobierno. burguesía, pero el general resistió y murió, y el resultado fue que el sector más golpista de la burguesía perdió espacio para actuar. Sin embargo, antes de votar, la DC obligó a la UP a aceptar un estatuto de garantías constitucionales que reafirmaba el compromiso de mantener las instituciones centrales del régimen capitalista.

Antes de comenzar a hacer un balance del gobierno, dos palabras sobre Allende. Era un ex parlamentario socialista que se postuló para presidente por cuarta vez. Era un reformista convencido y nunca lo ocultó. Las reales concesiones hechas en la primera parte de su gobierno, la implacable oposición que sufrió su gobierno por parte de la burguesía y el imperialismo y su trágica muerte provocada por asesinos golpistas lo hicieron idolatrado por las masas. Pero no hay que confundirse: su gran valor personal en el último acto al enfrentar con valentía a los gorilas chilenos no lo redime de sus errores, la elección equivocada del llamado camino pacífico hacia el socialismo, que defendió hasta el final a pesar de las evidente escalada del golpe de Estado al final de su gobierno, con la brutal derrota que provocó.

Además, el movimiento obrero y la izquierda tenían mucha fuerza y tradición. Los sindicatos y asociaciones obreras surgieron en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros partidos obreros a principios del siglo XX. Chile ya había conocido un Frente Popular, una alianza entre partidos obreros y la burguesía, en los años treinta.

En términos de tamaño, durante el gobierno de Allende, el PC habría tenido alrededor de 160 mil afiliados (entre el partido y la juventud) según sus dirigentes y el PS, 130 mil, además del MAPU con alrededor de 10 mil y el MIR el equivalente. Estamos hablando de unos 300.000 militantes en un país que tenía alrededor de 10 millones de habitantes.

El primer año

El programa básico de reformas de la UP tuvo los siguientes ejes:

- la aceleración de la reforma agraria según la misma ley aprobada durante el gobierno de Frei;

- la nacionalización completa del cobre, que representaba el 80% de los ingresos por exportaciones y otras riquezas naturales del país;

- Nacionalización de empresas monopólicas. Las industrias se dividirían en tres áreas, privada, mixta y de propiedad social (APS). A este último se incorporarían empresas monopolísticas. En las zonas no estatales, la única participación de los trabajadores sería a través de comités de vigilancia de la producción, mal definidos. Los bancos también serían nacionalizados;

El programa de la UP se refería a una transición al socialismo respetando las leyes e instituciones vigentes, sin especificar sus ritmos y métodos. Allende, en varios discursos como presidente, habló de una segunda forma de transición al socialismo, supuestamente defendida por Marx, es decir, una transición respetuosa de las reglas establecidas por el régimen burgués, pacífica, alabando la “flexibilidad” de las instituciones estatales chilenas.

Otro elemento del programa de la Unidad Popular que estimuló directamente el movimiento de lucha fue la declaración de que “las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán llevarse a cabo si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”. Fue una declaración genérica, una concesión a su izquierda, sin mayor precisión, pero aun así fue un lenguaje diferente al de otros gobiernos que fue interpretado literalmente por trabajadores y sectores populares que terminó superando con creces las acciones e intenciones del gobierno. .y que se enfrentaron con él en varias ocasiones.

Allende insistió en dar instrucciones explícitas de que no habría represión de los movimientos sociales, lo que tuvo un gran impacto al estimular las luchas de las masas por sus derechos.

Tratando de definir el gobierno de Allende, podríamos decir que fue un gobierno clásico de colaboración de clases en un país dependiente del imperialismo, marcado por una profunda inestabilidad, particularmente después del cierre patronal de octubre de 1972.

Para hacer más clara esta definición, cedemos a la tentación de hacer algunas analogías históricas, como aproximación a una realidad viva y compleja. Por su contenido programático, su práctica de intentar mantener el movimiento de masas como un partidario controlado del gobierno, más allá de las menciones retóricas, para los “días de fiesta” y una transición al socialismo, se parecía a otros gobiernos nacionalistas burgueses en América Latina, incluido la de Goulart en Brasil. Por la composición predominante de los partidos que lo integraban y el apoyo de la principal organización sindical del país, la CUT chilena, era similar a otros regímenes de colaboración de clases, llamados frente popular por el nombre que le dio la Internacional Comunista bajo el gobierno de Stalin. . Su propuesta de gobierno era organizar una alianza antimonopolio,

A partir de octubre de 1972 el gobierno, además de las características anteriores, también comenzó a tener elementos similares a gobiernos en plena situación revolucionaria, y me viene a la mente el ejemplo de Kerensky en Rusia en 1917, en el que, sin dejar de tener proyectos o existentes, es cada vez más completamente impotente entre las dos clases fundamentales que se enfrentaban, entre revolución y contrarrevolución. En cualquier caso, fue un gobierno que explícitamente no rompió ni intentó romper con los hitos de la dominación estatal capitalista.

Pero no nos adelantemos. Veamos cómo evolucionó el proceso. El Chile que recibió Allende era un país pobre (el 60% de las familias recibía hasta dos salarios mínimos), el país atravesaba una profunda crisis económica, recesión y una inflación en torno al 35%, desempleo en el 8% y tenía la segunda mayor deuda externa. Intercambio per cápita en el mundo.

La UP aplicó una estrategia inicial de reactivación de la economía con medidas de estímulo keynesianas, aumentando los salarios de acuerdo, al menos, con la inflación del año anterior (y bajando los salarios por encima de la inflación, aumentando las prestaciones sociales y, en particular, las pensiones, aumentando el crédito para la economía, estimulando la construcción de vivienda popular a niveles sin precedentes (se construyeron 158 mil viviendas en los 1000 días de gobierno, se aceleró la reforma agraria, se comenzó a nacionalizar mediante la compra los principales monopolios industriales y bancarios y muy especialmente se nacionalizaron las riquezas naturales básicas, entre ellas ellos, por supuesto, en primer lugar, el cobre, el llamado “salario chileno”.

Uno de los programas más exitosos fue la entrega gratuita de medio litro de leche diario a cada niño de hasta siete años y a mujeres embarazadas o lactantes del país, sabiendo que, en Chile en ese momento, 80 de cada 1000 Los bebés morían cada año, especialmente debido a la desnutrición. A finales de 1971, el programa había llegado a 3 millones de niños, es decir, el 96% de la población objetivo.

Estas medidas tuvieron un efecto inmenso: en 1971 hubo una gran transferencia de ingresos al trabajo asalariado, que según algunos llegó al 10% del ingreso nacional, llegando a un 59% de este (lo cual es realmente extraordinario) y un 59%, el desempleo cayó casi a la mitad, al 3,9%.

La idea era, a partir del aumento de popularidad resultante de estas medidas, lanzar medidas para democratizar el Estado, en particular la Asamblea Popular, una especie de cámara legislativa única para poder continuar con las reformas. Con el efecto de estas medidas, cinco meses después de tomar el poder, la UP, más el pequeño Usopo, obtuvieron el 50,3% de los votos en las elecciones municipales.

Pero las cosas no salieron exactamente como los dirigentes de la UP predijeron: la burguesía obtuvo enormes ganancias con la reactivación de la economía, pero no invirtió casi nada, debido a su carácter parasitario y principalmente por un cálculo político: ¿hasta qué punto los dirigentes de la UP podían controlar? ¿los trabajadores? Los sectores privilegiados de las clases medias urbanas y rurales tendrían la misma desconfianza.

Por otro lado, las masas depositaron enormes expectativas en el gobierno y lo apoyaron, sintiendo que había llegado el momento de conquistar sus derechos por tanto tiempo postergados.

Las ocupaciones de tierras se dispararon, superando incluso los límites de la reforma burguesa heredada de la DC: en lugar de respetar el límite de 80 hectáreas de riego básico (que era una fórmula complicada y permitía la supervivencia de propiedades mucho mayores), que dejarían alrededor del 40% de las mejores tierras en manos de grandes y medianos propietarios. Los campesinos decidieron dar un paso al frente y comenzaron a ocuparlas y proponiendo la radicalización de la reforma agraria. Un papel importante jugaron los mapuche, un pueblo indígena conquistado y saqueado desde tiempos de los españoles, pasando luego por la sangrienta “pacificación de la Araucanía” llevada a cabo por el Estado chileno (en la que murieron entre 50 y 70 mil mapuches a manos de del ejército) y del lado izquierdo de la reforma agraria en DC, quienes pidieron la restitución de sus tierras y se destacaron por ocuparlas. La reacción del gobierno fue doble: condenó, incluso con palabras del propio Allende, la radicalización, pero, para no perder el control, aceleró la reforma agraria, enviando al Ministro de Agricultura Jacques Chonchol, que había venido de DC para instalar el Ministerio en la provincia. de Cautín. En este hubo una gran concentración de mapuche.

De marzo a diciembre de 1970, los mapuche habían llevado a cabo una ola de ocupaciones, a las que denominaron “corridos de cerco” , o desplazamiento nocturno de cercos de propiedades. En dos años, las metas de la reforma agraria se cumplirían (según la ley heredada del gobierno anterior) durante seis años…

El gobierno había establecido por decreto en diciembre de 1970 la constitución de un Consejo Nacional Campesino, formado por las confederaciones campesinas. Además, ordenó la organización de Consejos Provinciales y Comunales. Además, es interesante que uno de los primeros desafíos organizados, por parte de la izquierda, a la política gubernamental se originó en el campo: el congreso campesino de Cautin, donde hubo muchas ocupaciones en los primeros meses de gobierno, exigió la profundización de la reforma agraria. ley heredada de la DC que dejó las mejores tierras en manos de los grandes terratenientes, exigiendo una reducción del límite expropiable a 40 hectáreas de riego básico y el fin de la posibilidad de que los terratenientes se reserven las mejores tierras, también como sus máquinas y animales.

En las ciudades, los trabajadores comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones laborales, las huelgas continuaron aumentando exponencialmente, especialmente las ilegales. Muchas empresas fueron ocupadas para forzar su nacionalización, incluso aquellas que no cumplían con los criterios definidos por la UP (no había una lista definida ni posibilidad de aprobar una ley en el Congreso, dominado por la derecha). Por ejemplo, la fábrica de tejidos Yarur, la fábrica textil más grande del país, propiedad de una de las familias más ricas del país –y que imponía un régimen despótico dentro de la empresa– era uno de los candidatos, pero el gobierno no había anunciado su decisión. nacionalización. Los dirigentes sindicales de la fábrica que eran de la UP y los trabajadores de base precipitaron un conflicto laboral, ocuparon la empresa y pidieron su traspaso a la APS.1 . Allende quería que la empresa fuera nacionalizada sólo de acuerdo con sus planes de avance gradual. El problema es que, aunque hubiera cierta lógica en esta explicación, el movimiento social tenía su propia dinámica. Según el autor, en los duros diálogos, Allende fue claro y dijo: “Las masas no podían ir delante de los dirigentes porque tenían la obligación de liderar y no de ser dirigidas” y además advirtió: “si cedo ante ustedes , otros harán lo mismo”. Y de hecho, varias otras empresas siguieron el mismo camino, pero el deseo de dirigir estrictamente el movimiento pasaría factura durante todo el proceso.

Los residentes sin hogar que, entre ocupaciones y favelas, constituían alrededor del 20/25% de la población de Santiago, continuaron ocupando tierras y exigiendo la construcción de viviendas y mejoras. Genéricamente llamados “pobladores” , este movimiento alcanzó un alto grado de organización y conciencia, llegando al punto de tener verdaderas comunas populares, como la toma de “Nueva La Habana”, que reunió a 9 mil personas bajo la influencia de un parapartidario. Organización del Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR, el MPR (Movimiento de Pobladores Revolucionarios).

El MIR era una organización que no pertenecía formalmente a la Unidad Popular y había sido formada originalmente por disidentes del PS, trotskistas e independientes (incluido el legendario Clotario Blest –revolucionario cristiano que había sido el fundador de la CUT en 1953–, pero que luego siguió una Línea del castrismo impuesta por Miguel Enríquez.

Todos estos nuevos acontecimientos todavía parecían ser un poco más del clima de ascenso y crisis que se vivía antes de que Allende asumiera el poder, con mayor confianza por parte de los trabajadores porque sentían que el gobierno estaría de su lado o , al menos, que no recurriría a la represión, como había prometido solemnemente.

En julio de 1971, el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización completa de las minas de cobre y Allende recibió la responsabilidad del parlamento de determinar la compensación a pagar. Propuso que se compensara económicamente a las empresas (estadounidenses), pero que se descontaran los beneficios extraordinarios obtenidos en los últimos 15 años, lo que, debido a la presión popular, acabó siendo confirmado por los organismos estatales. De hecho, el cálculo que se hizo en ese momento fue que las empresas mineras habían obtenido ganancias equivalentes a todas las inversiones en capital fijo realizadas en el país durante su historia.

Por otro lado, Estados Unidos siguió fomentando la oposición al gobierno, más aún después de la nacionalización de las minas de cobre sin compensación.

Con esto, el imperialismo norteamericano decide imponer al país el llamado “bloqueo invisible”, recortando créditos para las importaciones, bloqueando la renegociación de la deuda externa del país, recurriendo a los tribunales para confiscar las exportaciones de cobre chilenas y financiando cada vez más los movimientos de oposición al gobierno.

Su nerviosismo se explica por la situación que vivía América Latina en ese momento, con la desestabilización de varios países latinoamericanos, tras el huracán generado por la revolución cubana. Para quedarse, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú estaban viendo crisis políticas, movimientos sociales masivos rurales y urbanos y el temor del gobierno americano era que el ejemplo de Chile se combinara con estos procesos.

Los grados

1Esta legislación había sido adoptada por la llamada República Socialista, dirigida por los militares, en 1932. Permitía la intervención sin plazo en caso de que la producción no mantuviera su ritmo normal o si hubiera conflictos laborales.

*Esta es una versión modificada de un artículo publicado originalmente por la publicación socialista portuguesa Esquerda.net en 2011.

Visitas: 18