Luego de haber fijado las coordenadas de la política económica de la Junta Militar, Luis Vitale traza aquí los momentos iniciales de resistencia social a la dictadura. En cuanto a la obra, publicada en 1999, de la que se extraen estas aportaciones y sobre el lugar y papel del autor, nos remitimos a la introducción publicada el 31 de mayo . (Ed. en contra )

Protestas y formas de resistencia

Por Luis Vital

Luego de la brutal represión de los primeros años, donde los partidos de izquierda y algunos de centro prácticamente desaparecieron, se inició una lenta recomposición de los movimientos sociales

El movimiento sindical

Las primeras huelgas durante la dictadura se dieron en 1974: la huelga de los obreros de la construcción del metro de Santiago, de los mineros de Algarrobo para frenar los despidos, de los camilleros de los hospitales San Borja y Barros Luco para defender sus derechos a vacaciones pagadas , el paro de la industria electrónica en Arica, los paros de Banvarte, Poliester-Sumar y Huachipato, Calzados Royle, los ferroviarios de la Maestranza San Bernardo, que exigían mejores salarios. En 1975, la movilización de miles de trabajadores de la construcción culminó con una gran manifestación en Santiago.

Sin embargo, aún no fue posible superar el revés de 1973, que significó la derrota no sólo de los partidos de la Unidad Popular, sino también de los explotados y oprimidos en su conjunto, hecho históricamente inédito en el Chile del siglo XX en cuanto a la número de muertos, heridos, presos y su impacto político.

Si bien la existencia de miles de comités de resistencia, proclamados por los partidos de oposición en el exilio, no era una realidad en el interior del país, no se puede negar que a fines de la década de 1970 el movimiento social comenzó a reorganizarse.

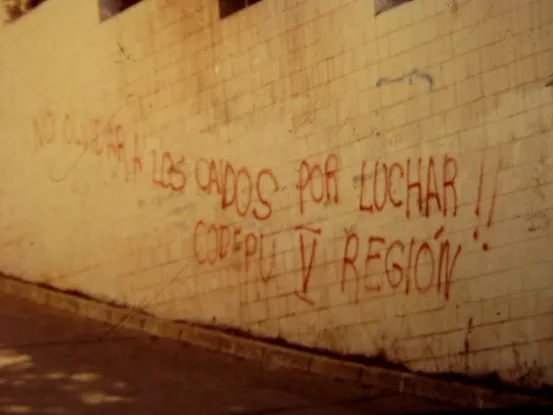

Otras formas de protesta fueron el trabajo lento, las consignas y demandas pintadas en las paredes, los volantes y calcomanías colocados en las paredes y el transporte público, y las «ollas comunes», organizadas por las familias de un barrio para ayudarse entre sí y asegurar su supervivencia. Otra forma de protestar era no asistir al inicio de espectáculos públicos masivos como los partidos de fútbol y, a mediados de la década de 1980, ir al Estadio Nacional [que había sido la primera prisión con cientos de personas detenidas] a corear consignas contra la dictadura. En el campo hubo un breve interregno de “bandolerismo social”: grupos integrados por campesinos de los sectores más pobres. En septiembre de 1974, El Águila –antiguo bandolero rural,

En mayo de 1974, la junta militar intentó concertar un acuerdo con los sectores sindicales encabezados por el dirigente Ríos, pero esta posible política de control estatal de los sindicatos, practicada por la dictadura de Carlos Ibáñez entre 1927 y 1931, fracasó estrepitosamente. El historiador Ricardo Krebs omite esta estrategia y llega a decir que las reformas laborales garantizaron la «plena libertad para formar sindicatos», convirtiendo el «sindicalismo de alto nivel en sindicalismo de base»,[23] afirmación apologética que no resistir el más mínimo análisis. Ricardo Krebs borra más de un siglo de historia cuando afirma que bajo Pinochet «se abandonó la vieja mentalidad señorial de una vida privilegiada basada en el trabajo servil» [24] .

En noviembre de 1977, los mineros del cobre, particularmente en Chiquicamata, lanzaron un movimiento muy expresivo: “la huelga de la carne” [negativa a comer en los comedores de las empresas]. Un año y medio después, los trabajadores de la CTI-Compañía Tecno Industrial (ex-Fensa), de Fiap-Tomé, de Matesa y los trabajadores del sindicato Salomé se declararon en huelga. En 1980-1981, unos 1.500 trabajadores de Panal protagonizaron una de las huelgas más grandes y largas. En el mismo año se declararon los trabajadores de Loncoche, Tintorería San Jorge, Vinex, Papelera de Puente Alto, Buen Año, Celulosa Arauco, Maestranza Maipú, Industrias Montero, Laboratorio Pfizer, Pesquera Guanaya y, sobre todo, la huelga de 1.600 trabajadores. en huelga del complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura en julio de 1982.

Estas acciones sindicales prepararon las condiciones para las huelgas generales de 1984, 1986 y 1987, que traspasaron el marco económico estrictamente sindical para convertirse en movilizaciones que abarcaron a todos los movimientos sociales, expresadas bajo el nombre de “huelgas cívicas”. Las estadísticas oficiales eran erróneas ya que solo contaban los trabajadores que habían hecho huelga en las empresas, sin embargo estos mismos trabajadores que no pudieron sumarse a la huelga por temor a ser despedidos tomaron parte activa en sus ciudades después de la jornada laboral. En 1988 estallaron huelgas combativas en dos sindicatos: la huelga de maestros y la huelga de trabajadores ferroviarios.

Un paso importante hacia la unidad sindical fue la creación de la Central Única de Trabajadores el 21 de agosto de 1988. Si bien la dirección quedó en manos de Democracia Cristiana y un Partido Socialista ya renovado, y a pesar de una declaración de principios distinta a la de la Central Única de Trabajadores que había presidido Clotario Blest [de 1953 a 1961], la nueva central sindical contribuyó en cierta medida a la unidad de los trabajadores.

Otro hecho importante fue la votación de los sindicatos para las elecciones convocadas en 1978 por el Ministerio del Trabajo. Los candidatos a favor del régimen fueron derrotados, primero por líderes moderados, luego por candidatos con una clara orientación de izquierda.

El proceso de unidad sindical se ha visto obstaculizado por la burocracia partidaria que ha establecido centrales sindicales por partido político. Sin embargo, los sindicatos de base -en desacuerdo con este criterio sectario, que favorecía el paralelismo sindical [multiplicación de sindicatos en una misma empresa] buscado por el gobierno- se organizaron en intersindicales como las convocadas por el sindicato Madeco, dirigido por los trotskistas. Héctor Velázquez, en estructuras de carácter regional o comunal, como las de Maipú [región metropolitana de Santiago] y Vicuña Mackenna [ídem], retomando así, en otro contexto, la tradición y la memoria histórica de los Cordones Industriales.

Las principales manifestaciones de oposición al régimen se expresaron en marchas de protesta . Las movilizaciones crecieron con la marcha de protesta de 1983, el paro general de fines de 1984, los enfrentamientos callejeros y barricadas de 1985, el paro general del 7 de octubre de 1985, el acto muy combativo del 1 de mayo de 1988 y las acciones armadas de los Manuel Frente Patriótico Rodríguez [FPMR, inicio de sus actividades en 1983; en diciembre de 1984 secuestró a un periodista de La Nación y, en menor medida, del MIR y del grupo Lautaro [colectivo de escritores y artistas].

Les poblaciones ou quartiers pauvres périurbains ont été l’épine dorsale des protestations, avec une participation importante des femmes et de la nouvelle génération de jeunes dirigeants qui n’acceptaient pas la politique verticale des partis et qui refusaient d’être manipulés par les directions de estos últimos. Esta nueva generación –que creció bajo la dictadura tirando piedras y cócteles molotov– contribuyó a la reestructuración de organizaciones de base, a veces camufladas como clubes deportivos y culturales, que servían como lugares de encuentro y puntos de encuentro; las «ollas comunes», además de contribuir a las condiciones mínimas de vida, también funcionaban como centros de organización comunitaria .

Para los habitantes las marchas de protesta eran muy importantes, pero no se conformaban con ceñirse a estas fechas preestablecidas, pues protestaban todos los días, a pesar de la atomización y la descoordinación. Situación que comenzó a superarse parcialmente a partir de 1984, con la creación de organismos destinados a interconectar diferentes áreas, como las Intercomunales.

El decreto de la Junta Militar sobre la descentralización y el otorgamiento de mayores funciones a los municipios sirvió, contradictoriamente, para polarizar el descontento, pues los habitantes comenzaron a confrontar a la persona que personificaba el poder de la Junta, el alcalde, y por ende, la organización territorial. adquirió mayor legitimidad y peso específico. Uno de los movimientos más llamativos fue el paro de Pudahuel [huelga de hambre del sector estudiantil -Campus Oriente de la Universidad Católica- que unió un sector popular de Cerro Navia y Pudahuel y creó una “asamblea popular”].

el movimiento de mujeres

A pesar de una organización poco desarrollada, el movimiento de mujeres jugó un papel social importante en las organizaciones de los pobladores , al mismo tiempo que se desarrolló en las empresas, especialmente en el sector agrícola, entre los trabajadores temporales y también en el Programa de Empleo Mínimo y el Programa de Empleo para Jefas y Jefes de Hogar, fenómeno que ha impactado en las «relaciones de poder» dentro de la pareja, convirtiéndose la mujer, en muchos hogares, en el principal apoyo ante el creciente desempleo de sus maridos. En 1980, más del 40% de las familias estaban encabezadas por mujeres. El 80% de las personas que laboraban en el Programa de Empleo Jefes de Hogar eran mujeres.

En 1977, un grupo de mujeres inició una huelga de hambre de diez días frente a la sede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) para exigir una respuesta sobre los desaparecidos. Otras huelgas de hambre se produjeron en iglesias en 1977 y 1978. Ese año se realizó en Santiago un Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, al que asistieron 298 delegadas que exigieron a la junta militar el restablecimiento de la «licencia maternal», guarderías, comedores de empresa, jardines de infancia , jubilación a los 55 años, pago íntegro de los salarios durante el embarazo y el puerperio, restauración de los niveles de atención médica y otros servicios de salud conquistados hasta septiembre de 1973.

En 1980 se publicó El trabajo de la mujer , de las autoras Julieta Kirkwood, Irma Arriagada, Rosa Bravo e Isabel Cruzat. Durante esta década, la conciencia de género creció de manera sectorial, asociada a una conciencia política antidictatorial. En 1980 se formó el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer y en 1981 el MOMUPO (Movimiento de Mujeres Poulares), organizado en el municipio de Conchalí, Santiago, por Cristina, Virginia y otras compañeras. En 1982, Julieta Kirkwood publicó Ser política en Chile. Las feministas y los partidos (Ed. Flasco) se ha consolidado como una de las principales teóricas del feminismo chileno, junto a Elena Caffarena.

En 1983, el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena se reorganizó y pronto coordinó 14 grupos feministas. En Arica se crea el CEDEMU (Centro de Estudios de la Mujer), dirigido por Carmen Fuentes y María Cayupi, y en algunas provincias se establece MUDECHI (Mujeres de Chile). Se popularizaron varios poemas y canciones de “La Batacana”, junto con el nacimiento de las agrupaciones “Las Domitilas” y “Mujeres por la vida”. En 1984 se realizó un encuentro de mujeres de la región de Concepción, en el sur de Chile.

En diciembre de 1983, más de 5.000 mujeres se dieron cita en el teatro Caupolicán al grito de “Democracia en el campo y en la casa, ya”. Entre 1983 y 1985, miles de mujeres, organizadas o no, participaron en marchas de protesta. Entre ellas se ilustraron Sandra Palestro y Fany Pollarolo. La Casa de la Mujer, La Morada, a cargo de Margarita Pisano, continuó con sus talleres sobre autoconocimiento, mujer y poder, sexualidad, feminismo y política.

En agosto de 1985, un grupo de mujeres declaró zona de hambre a la comuna de Pudahuel. El Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena 83 (El MEMCH 83) hizo circular una carta dirigida a Pinochet con el significativo título “Renuncia”. Proliferaron las Ollas Comunes y grupos de mujeres ocuparon departamentos deshabitados o en construcción. Se formó el FAM (Frente Amplio de Mujeres) y el movimiento “Mujeres por la Democracia”.

En 1986 se realizó el Encuentro de Mujeres Rurales. Eda Gaviola, Ximena Jiles, Lorena Lopresti y Claudia Rojas publicaron el libro Queremos votar en las próximas elecciones . Al año siguiente, las mujeres encabezaron las movilizaciones Compramos Juntos. Surgió la Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres, con propuestas concretas para la transición pactada entre Pinochet y la Concertación, procesos que son analizados por Sandra Palestro en el capítulo de esta obra colectiva, capítulo titulado “La Mujeres en las Ultimas Tres Décadas” (pp. 327-353).

La respuesta mapuche y la nueva ley indígena

Los pueblos indígenas, también reprimidos en 1973 y más discriminados que en gobiernos anteriores, sufrieron un duro golpe en 1979 con la ley que pretendía «acabar de una vez por todas con el problema indígena». En un esfuerzo por aplastar el secular sentido de comunidad, se estableció estrictamente que la entrega de títulos de propiedad se haría de forma individual. Para dividir las tierras no se requería la voluntad mayoritaria de la comunidad interesada; bastaba que hubiera un interesado para que el Estado procediera a la distribución. La ley también establecía que “a partir de la división de las parcelas resultantes, las tierras dejarán de tener la consideración de indígenas y sus dueños dejarán de serlo”. Por decreto, no sólo se dividieron las tierras,

El artículo 26 establecía que las instituciones fiscales podían hipotecar las tierras indígenas. Se suprimió el instituto de desarrollo indígena, impulsado por el gobierno de Allende, que respetaba la identidad y las tradiciones del pueblo mapuche. El director del nuevo Instituto de Desarrollo Agropecuario, Ricardo Hepp [de 1976 a 1982], decretó la división inmediata de 600 comunidades.

Mapuche, aimara y otros pueblos indígenas protestaron masivamente contra la nueva ley y sus fundamentos racistas. En 1980, miles de mapuches se manifestaron bajo la consigna “Desapareceremos como pueblo si no luchamos contra esta ley”, agrupados en diversas organizaciones: ADMAPU, NEHUELMAPU, NEWENTUAIN, en centros culturales y en el movimiento Mongrei Leftraru o “Lautaro larga vida». Tras la reunión mantenida con sindicatos y otras organizaciones sociales, enviaron una nutrida delegación a Santiago.

Las capas intermedias y la caracterización de la Junta

La pequeña burguesía -propietaria de algún medio de producción o distribución- y el sector mayoritario de las profesiones liberales y cierta clase media asalariada, que inicialmente habían apoyado el golpe por temor a perder la seguridad y la tranquilidad de espíritu, rápidamente dejaron de apoyarlo. la administración militar. Las causas de este descontento fueron la caída de las ventas minoristas por la reducción del poder adquisitivo, el desempleo que osciló entre el 15 y el 20%, el despido de más de 100.000 empleados públicos, el repunte de la inflación durante los primeros años, la congelación salarial, el toque de queda que impedía el disfrute del tiempo libre, que afectó durante años la vida cotidiana, incluidas las actividades culturales.

Por todas estas consideraciones, la administración de las Fuerzas Armadas no pudo construir un movimiento masivo de apoyo a su proyecto. Quienes han leído los análisis de los gobiernos de Hitler y Mussolini saben que el fascismo se caracteriza no sólo por el hecho de ser el representante del capital monopolista sino, fundamentalmente, por el hecho de contar con el apoyo mayoritario de la pequeña burguesía y capas medias fanáticas. , por un movimiento corporativista orgánicamente constituido, fenómeno que no se materializó en Chile de 1973 a 1990, ni en ninguna otra dictadura latinoamericana. Por eso es erróneo hablar de fascismo o de Estado militar-fascista.

Bajo el liderazgo de Pinochet nunca fue posible consolidar un movimiento político fascista con el apoyo incondicional de la pequeña burguesía, a excepción de unos pocos simpatizantes de «Patria y Libertad» y menos aún del «gremialismo» corporativista de Jaime Guzmán. [dirigente de Patria y Libertad y su sector paramilitar, uno de los redactores de la Constitución de 1980, fusilado por el FPMR en 1991, muy ligado al ideario franquista y Primo de Rivera, miembro del Opus Dei] quien, tras criticando a los partidos políticos, formó un grupo que finalmente fundó la UDI.

La dictadura militar fue el gobierno más totalitario de la historia de Chile, superando con creces a la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931). Mantuvo el estado de sitio hasta el 11 de marzo de 1978, luego el toque de queda hasta 1988, con todas las consecuencias que eso supuso para la población de un país angustiado desde hace 16 años y que vive en un clima de asesinatos, agresiones físicas, encarcelamientos, exilio forzoso. y crímenes como los cometidos contra sus propios ex compañeros de armas –por ejemplo, el general Prats y su esposa en septiembre de 1974, en Argentina; en marzo de 1976, contra Orlando Letelier en Estados Unidos; así como el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, en Italia, y asesinatos en Chile, como los cometidos contra los hermanos Vergara y Tucapel Jiménez.

La sustitución de la DINA (Dirección de inteligencia nacional), creada en junio de 1974 por un decreto-ley secreto, por la CNI (Central Nacional de Informaciones) no cambió nada en la represión, fue sólo un cambio de rostro con el objetivo de amortiguar con esta nueva sigla la campaña mundial de denuncia de las violaciones, por parte del régimen militar, de los derechos humanos, consagrados en Naciones Unidas en su Declaración Universal.

Sin embargo, tras obtener la aprobación del 75% de los participantes en la amañada “Consulta Nacional” de 1978, se decretó una ley de amnistía para todos los militares y civiles acusados de “delitos políticos”.

En definitiva, si nos atenemos a la diferenciación entre gobierno y estado, elaborada por teóricos como Harold Laski, no podemos hablar de un estado militar sino de un gobierno militar que administra el estado burgués. Esta caracterización engañosa se hizo evidente cuando cayeron las dictaduras militares en el Cono Sur y, sin embargo, el carácter del Estado no cambió. En el caso de Chile, cuando se dio la transición, con el reemplazo de Pinochet por Patricio Aylwin [11 de marzo de 1990], democratacristiano, cambió el carácter del Estado, el carácter burgués del Estado, como representante del poder gobernante. clase, siguió existiendo en su esencia, incluso si el gobierno fue elegido democráticamente en las elecciones de 1990?

En resumen, el Estado es una institución que tiene permanencia… aunque sus funciones puedan cambiar, ya sea en el siglo XIX con la política de libre comercio o en el siglo XX con su intervención en la economía a partir de la década de 1930 y con el neoliberalismo a partir de 1980: se reemplazan los gobiernos y pueden ser de derecha (conservadores o liberales), «populistas», democratacristianos, militares (dictaduras duras o menos firmes: «dictabandas»), demócratas del Partido Radical como Alfonsín y otros (en Argentina), de al mismo estilo que la Concertación chilena.

Por lo tanto, fue un error por parte de los partidos de izquierda considerar a la Junta Militar como fascista. Las dictaduras son siempre totalitarias, pero el totalitarismo no siempre es fascista, aunque el fascismo sea siempre totalitario. Con fines de propaganda política, una izquierda, como fue el caso de Chile, puede enarbolar la consigna «Abajo el Fascismo» o crear «Comités Antifascistas» en la lucha por derrocar a la junta militar, pero no se debe confundir nunca al Estado con gobierno.

Las primeras crisis dentro de la Junta

Queda por determinar si la primera crisis dentro de la Junta se originó por desacuerdos entre el General Oscar Bonilla, Ministro del Interior [de septiembre de 1973 al 11 de julio de 1974, luego Ministro de Defensa del 11 de julio de 1974 al 3 de marzo de 1975], y el Coronel Manuel Contreras, jefe de servicios secretos como la DINA [de 1973 a 1978]. El poder adquirido por este último, alentado por el propio Pinochet, comenzó a ser cuestionado por Oscar Bonilla quien se sintió superado en sus funciones políticas internas. Varios testigos coinciden en que Oscar Bonilla, quien había sido asesor militar del presidente Frei, fue el enlace de Frei durante el primer año del gobierno militar. Al mismo tiempo, sus visitas a los sectores más pobres de la población no fueron bien recibidas por algunos miembros de la Junta. Su bizarra muerte en un accidente de helicóptero en marzo de 1975 generó dudas agravadas por la igualmente bizarra muerte, en noviembre de 1974, en un hospital, del general Lutz, amigo de Bonilla, quien, según el periodista Hernán Millas, aún no ha sido aclarado

La crisis pública más importante de la Junta fue la salida, en 1979, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Gustavo Leigh Guzmán. [Nombrado el 17 de agosto de 1973 por Allende Comandante de las Fuerzas Aéreas; participa en el golpe y ordena bombardear el Palacio de La Moneda; no había sido partidario de nombrar presidente a Pinochet]. Sus ideas sobre política económica no eran compartidas por sus pares, había manifestado críticas a ciertas actuaciones de la Junta y disconformidad con la posible convocatoria de una consulta nacional.

Un admirador de Pinochet, Rafael Valdivieso, asegura que Leigh concedió una entrevista el 18 de julio de 1979 a Paolo Buglialli, enviado del diario italiano Corriere della Sera , en la que decía que no había «hoja de ruta para la restauración de la política». normalidad en el país». Según él, no existe un marco legal que regule la vida de los partidos políticos; las listas electorales, que fueron destruidas, deben ser reconstituidas y es urgente aprobar una Constitución que deberá ser sometida a referéndum, así como una ley que permita la celebración de elecciones” [27 ] .

La entrevista fue reproducida por la prensa chilena y los periodistas le preguntaron si ratificaba sus declaraciones. Leigh respondió que sí, «hay diferencias… Me refiero a mis compañeros de la Junta, al Presidente de la República» [28] . En respuesta a la nota que le envió el Consejo de Ministros, criticando sus declaraciones, Leigh respondió «negando cualquier representatividad a un organismo inexistente». El corolario es que la Junta -preocupada también por su oposición a la “Consulta Nacional”- exigió su renuncia el 24 de julio de 1978. Designó al general de brigada de la Fuerza Aérea Fernando Matthei A. Para ello tuvo que saltarse varios grados.

En cuanto a los temas fronterizos, en 1978 la Junta logró mitigar la amenaza de un enfrentamiento armado con Perú, pero continuaron las disputas fronterizas con Argentina, especialmente en el Canal Beagle. La situación se agravó a tal punto que las fuerzas armadas de Argentina y Chile se prepararon para una posible guerra, situación que se disipó en 1982 con el desenlace de la guerra en las Islas Malvinas [se dice que Fernando Matthei asesoró militarmente a los británicos en la guerra contra Argentina por las Malvinas/Falklands]. Es un hecho probado que Chile apoyó a Gran Bretaña en su nueva cruzada armada colonialista. Si había alguna duda al respecto, quedó claro durante el juicio de Pinochet en el Reino Unido, cuando Margaret Thatcher dijo categóricamente que el primer ministro laborista [Jack Straw, quien retuvo a Pinochet cuando visitó Gran Bretaña en 1999] fue desagradecido e incapaz de agradecer a Pinochet por su apoyo a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas. El conflicto con una Argentina ya libre de la tutela militar tras la elección [en octubre de 1983] de Raúl Alfonsín [mandato iniciado en diciembre de 1983] como presidente, se resolvió sobre la base de la mediación del Papa Juan Pablo II en 1986.

(Traducción de Rubén Navarro y Hans-Peter Renk)

Calificaciones

[23] Ricardo Krebbs, op. cit., pág. 557 y 558.

[24] Ibíd., pág. 561.

[25] Véase Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984 , Ed. ECO, Santiago, 1985.

[26] Guillermo Campero Q., Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago , Ed. ILET, Santiago, 1987.

[27] Rafael Valdivieso Artitzia: Crónica de un rescate. Chile: 1973-1988 , Ed. Andrés Bello, Santiago, 1988, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1988.

[28] Ibíd., pág. 184.

Imagen destacada: Rayado en muro vecino a la Universidad Santa María año 84.

Fuente: A l´Encontre- La Bréche

Visitas: 2