Un legado duradero de racismo, opresión y colonialismo queda al descubierto en una poderosa exposición en Cambridge. Enfrentarlo puede ayudarnos a construir un mundo más equitativo

Uno y olvidado hasta que vuelva a celebrarse el próximo mes de octubre, el Mes de la Historia Afroamericana es un desafío para quienes sostienen que la historia de un pueblo no debe limitarse a apenas cuatro semanas. La comprensión genuina de la historia fomenta el aprecio por los principios cruciales de igualdad, diversidad e inclusión. Todos son fundamentales para cultivar la paz dentro de nuestras sociedades y su ausencia se manifiesta en el racismo. Pero el racismo no se limita a un mes específico.

El racismo abarca prejuicios, discriminación o antagonismo dirigidos contra otros en función de su afiliación racial o étnica, y que generalmente apuntan a minorías o grupos marginados. Surge de la creencia en características, habilidades o cualidades distintas atribuidas a diferentes razas, a menudo para establecer una jerarquía de inferioridad o superioridad.

Por lo tanto, es imperativo explorar todas las vías para aprender sobre aquellos de nuestros semejantes que tal vez no se parezcan a nosotros o no provengan de los mismos orígenes. Si bien algunos defienden la tolerancia como objetivo, yo creo firmemente que la tolerancia es el mínimo común denominador de la humanidad. Apuntar más alto es esencial: luchar por el amor, el pináculo en la búsqueda de la armonía.

Por tanto, es importante explorar y abrazar todos los caminos para entendernos unos a otros. Una de ellas es la exposición actual en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge.

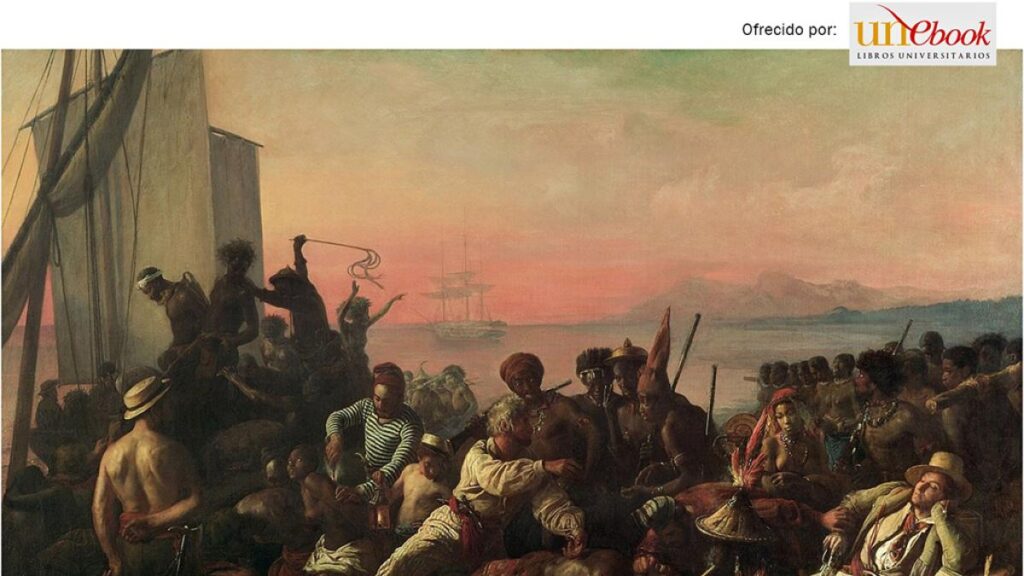

Black Atlantic: Power, People, Resistance no es simplemente una colección de artefactos, sino una odisea que navega por las turbias aguas de la verdad, alejándonos de las costas que intentan reescribir la historia. Esta exposición es el capítulo inaugural de una serie prevista hasta 2026.

Su génesis se sitúa en 1816 cuando Richard Fitzwilliam, un benefactor filantrópico, donó parte de sus riquezas, literatura y arte a la Universidad de Cambridge, cediendo el museo. Sin embargo, bajo el barniz de benevolencia se esconde una revelación que trasciende el tiempo: la riqueza que permitió la generosidad de Fitzwilliam se derivó, en gran parte, de la trata transatlántica de esclavos . Este reconocimiento sirve como clave para desbloquear nuevos descubrimientos sobre los objetos que legó, las personas que los curaron y las culturas de las que surgieron.

Extraída de los depósitos de la Universidad de Cambridge, con préstamos de todo el mundo, esta exposición busca redefinir el papel histórico de la ciudad en la trata transatlántica de esclavos. Black Atlantic va más allá de exponer historias de explotación, abrazando aquellas de resiliencia y liberación. Ilumina la génesis del colonialismo y las nuevas culturas que persistentemente dan forma a nuestro mundo contemporáneo.

La exposición yuxtapone obras maestras históricas, como el retrato de Olaudah Equiano , con las expresiones vanguardistas de artistas modernos. Estas voces contemporáneas reflexionan sobre las historias no contadas ocultas en los recovecos de la historia. Aquí se despliega un caleidoscopio de narrativas, desde África occidental hasta el Caribe, América del Sur y Europa.

Las obras expuestas nos incitan a reconsiderar las perspectivas que moldearon. La Tabla de colores de Richard Waller de 1686, por ejemplo, ayudó a la ciencia racista, incorporando un lenguaje racializado a los tonos de piel y proporcionando otra plataforma para que los traficantes de esclavos justificaran la inferioridad de los negros. Una versión contemporánea de Keith Piper, el Codex de los mestizos, reimagina 15 tonos de pigmentación de la piel, proporcionando una caja de herramientas para que los supervisores de las plantaciones desarrollen una jerarquía de división social.

La cruda realidad que acompaña esto ha dado forma al desarrollo global, dividiendo al mundo entre el próspero “norte global” y el luchador “sur global”.

Los cuatro siglos de la trata transatlántica de esclavos dieron forma al espectro del racismo y están entretejidos en el tejido del desarrollo global. A través de la complejidad de las disparidades socioeconómicas está la narrativa de la prosperidad del Norte global – y la pobreza del Sur global. Esto tiene sus raíces en el siglo XV, cuando las potencias europeas, impulsadas por la búsqueda de poder y riqueza, establecieron la migración forzada masiva de la ruta triangular del comercio de esclavos.

Hombres, mujeres y niños africanos –desarraigados por la fuerza de sus hogares, con sus identidades borradas– fueron arrojados a las horribles condiciones de los barcos con destino al Caribe y las Américas. Los trabajadores africanos se convirtieron en la columna vertebral de una floreciente economía agrícola en las plantaciones, lo que generó una inmensa riqueza para los europeos.

Las riquezas acumuladas se convirtieron en el capital inicial para las revoluciones industriales que catapultaron a Europa y, finalmente, a América del Norte al ascenso económico. Al mismo tiempo, se cultivó la semilla venenosa del racismo ideológico para justificar esta explotación.

Los siglos XVIII y XIX vieron el surgimiento del “racismo científico”, un intento de proporcionar justificaciones para las jerarquías raciales, con los europeos en la cúspide y los africanos en el nadir. En particular, Carl Linnaeus categorizó a la humanidad en 1758 utilizando la geografía continental y una combinación de colores pseudocientífica.

El naturalista francés Georges Buffon y otros, incluido Johann Blumenbach, contribuyeron al desarrollo de teorías engañosas sobre la inferioridad racial. Blumenbach, a finales del siglo XVIII, identificó cinco razas basándose en la pigmentación de la piel: caucásica (blanca), malaya (marrón), etíope (negra), indígena americana (roja) y mongol (amarilla). Fue el primero en introducir el término «caucásico» para describir a los europeos. A pesar de los avances en la ciencia y la psicología, persistió la creencia en la jerarquía racial, entrelazada con el dogma teológico.

Figuras como Joseph Arthur de Gobineau y Houston Stewart Chamberlain propagaron teorías racistas pseudocientíficas en el siglo XIX y principios del XX, dejando un impacto duradero en las percepciones sociales. Las ideologías racistas de los siglos XIX y XX condujeron a sistemas de segregación y políticas discriminatorias: el apartheid en Sudáfrica y las leyes Jim Crow en Estados Unidos.

El racismo impregnó las instituciones, moldeó estructuras y normas, y las repercusiones de esos prejuicios arraigados son las que hoy se manifiestan en las desigualdades sistémicas que afligen al sur global.

El legado de todo esto está grabado en el mapa geopolítico. El norte global, que comprende a Europa y sus descendientes transatlánticos, surgió como el epicentro del poder económico a medida que la riqueza de siglos de explotación sentó las bases para avances tecnológicos, instituciones educativas e infraestructura, creando un ciclo de prosperidad.

El sur global, el hogar ancestral de quienes sufrieron bajo el yugo de la esclavitud, quedó lidiando con las cicatrices. Los desequilibrios económicos de la colonización y la explotación persistieron, mientras las antiguas colonias, especialmente en el Caribe, luchaban por liberarse de las cadenas de la pobreza y el subdesarrollo perpetuos.

Søren Kierkegaard, el filósofo danés, escribió: “La vida sólo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante”. Reconocer y desmantelar la desigualdad global requiere un reconocimiento profundo de sus raíces históricas, en particular los impactos duraderos de la esclavitud y el racismo. Este viaje hacia un futuro más equitativo implica implementar políticas para abordar las injusticias históricas y fomentar un compromiso universal con la justicia, la igualdad y la dignidad humana.

La exploración de estos temas, ejemplificados en obras como Black Atlantic, es absolutamente vital. El arte nos invita a reevaluar nuestro complejo pasado, y la historia ofrece una visión de un futuro caracterizado por la reparación, la esperanza, la libertad y sí… el amor.

Black Atlantic: Power, People, Resistance estará en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge hasta el 7 de enero.

*Kenneth Mohammed: es un escritor independiente y analista caribeño especializado en corrupción.

Fuente: The Guardian

Visitas: 3