27.11.23

Los socialistas que se plantean cómo romper con el capitalismo se enfrentan a un dilema: apoyar un paso gradual a la propiedad social para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos necesarios para dirigir las empresas o apoyar una transición rápida para que los capitalistas no puedan sabotear la economía.

En los últimos diez años se ha hablado mucho del socialismo democrático. La mayoría de las veces, el socialismo se utiliza como etiqueta de una tendencia política o como término comodín para un conjunto de valores y propuestas políticas. Es raro oír a muchos comentaristas o incluso a los propios socialistas hablar del socialismo como una nueva forma de organizar la sociedad.

Sin embargo, hubo un tiempo en que el socialismo era ante todo una etiqueta para el orden social que vendría. Y los debates sobre la naturaleza del socialismo, la posibilidad de alternativas al capitalismo y la forma de pasar de un orden social al siguiente ocupaban un lugar destacado. Para los socialistas de hoy interesados en cuestiones de largo plazo sobre hacia dónde nos lleva nuestro trabajo, estos debates siguen siendo de gran interés.

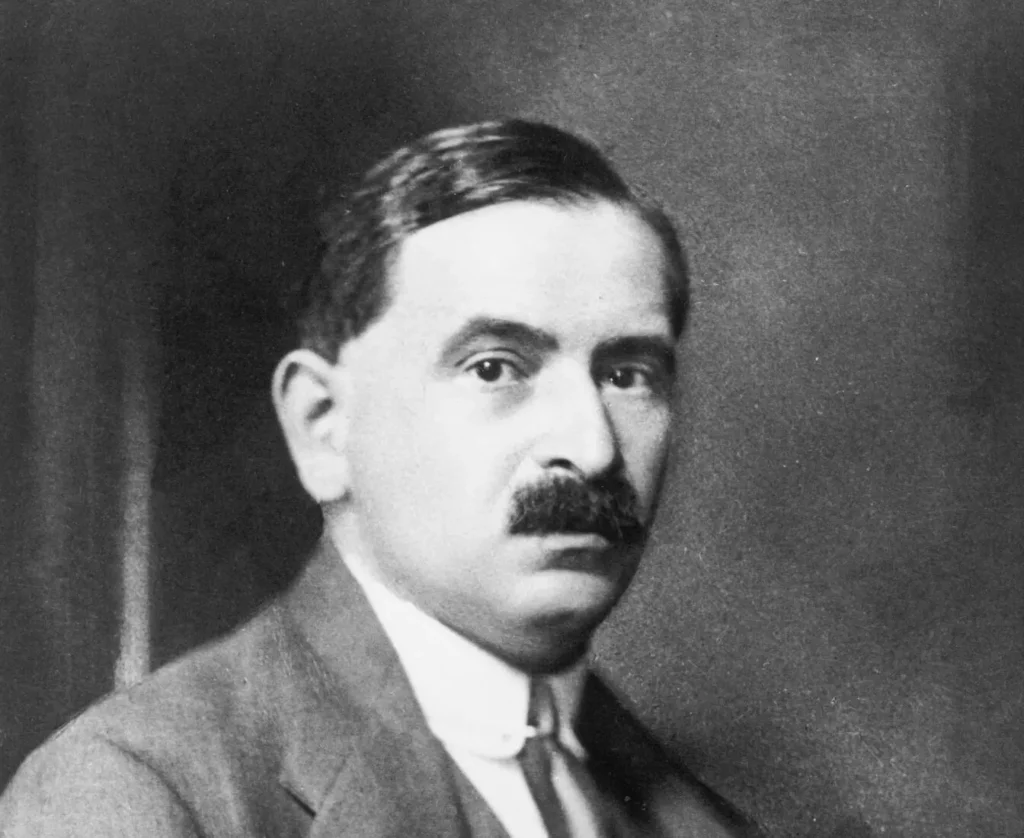

Otto Bauer fue un importante contribuyente a estos debates. Bauer fue diputado del Parlamento austriaco en el primer tercio del siglo XX. También fue vicedirigente del Partido Socialdemócrata de los Trabajadores en Austria y Ministro de Asuntos Exteriores del país en los meses posteriores a su derrota en la Primera Guerra Mundial. Recientemente se han recopilado y publicado algunos de los aspectos más destacados de su obra en una serie de volúmenes sobre el austromarxismo. (Austromarxismo es el nombre que a veces se da a las ideas de los socialistas austriacos que intentaron encontrar una tercera vía estratégica para salir del capitalismo, más democrática que el bolchevismo pero más ambiciosa que la socialdemocracia reformista).

En «La transición de la sociedad capitalista a la socialista», un ensayo especialmente interesante escrito a finales de los años 20, Bauer especulaba sobre el posible ritmo del cambio de sistema. Para Bauer, la transición al socialismo consiste en cambiar quién es el propietario de las empresas. “La transición es esencialmente un proceso de expropiación». La clase obrera se hace con la propiedad de las empresas y se elimina el papel de «capitalista».

La expropiación comenzaría por la industria financiera y podría incluir también a las empresas de la industria pesada, el sector inmobiliario y las empresas productoras de materias primas. La industria financiera es el centro de atención porque toma decisiones para muchas otras empresas. Es esta función de toma de decisiones la que debe ponerse bajo control democrático lo antes posible.

Bauer pidió cautela a los futuros arquitectos de un orden socialista. «Expropiarlo todo significaría que la clase obrera se vería sobrecargada de cosas que no podría manejar con la suficiente rapidez para resolver los problemas que tiene entre manos. Se verían obligados a organizarlo todo de nuevo, y carecerían del personal necesario». Imagínese, preguntaba Bauer, una nueva sociedad socialista que intentara reorganizar la producción, el intercambio y la distribución en todos los sectores y en todas las empresas en tan sólo unos años. La experiencia y las ideas necesarias para transformar la economía se acumulan con el tiempo y la experimentación. Una revolución total en la propiedad y la organización, llevada a cabo de la noche a la mañana, sería sin duda desastrosa y socavaría rápidamente el apoyo popular al nuevo sistema socialista.

Por tanto, en el pensamiento de Bauer no existe la posibilidad de que la transición al socialismo se produzca de la noche a la mañana:

El paso de la sociedad capitalista a la socialista es, de hecho, un proceso bastante complicado. Una nueva organización social sólo surge en el transcurso de todo un periodo de la historia. Hay que contar con un largo tiempo de transición; el surgimiento de una nueva sociedad es un proceso orgánico, pues no se puede realizar por decreto… El objetivo de la política socialista consistirá en permitir gradualmente que las empresas socialistas se extiendan y desarrollen a costa de las empresas capitalistas.

Bauer imaginó un sector socialista coexistiendo con un sector capitalista durante muchos años. La larga transición al socialismo se caracterizará por la competencia entre empresas socialistas y empresas capitalistas. Y la culminación de esta transición podría definirse como el nacimiento de una nueva sociedad en la que el modo de producción socialista existe como forma dominante de organizar la economía.

Ciertamente, hay motivos para cuestionar la visión de Bauer de una transición gradual. Bauer insiste en la necesidad de un proceso gradual para dejar espacio a la experimentación y al desarrollo de conocimientos y competencias. Son preocupaciones legítimas. Podríamos llamarlas el «problema del personal». Pero otros han planteado preocupaciones sobre una transición al socialismo que empujan en la dirección opuesta. En una famosa serie de ensayos «Sobre la teoría económica del socialismo», el economista polaco Oskar Lange formuló lo que podríamos llamar el «problema del sabotaje»:

Un sistema económico basado en la empresa privada y en la propiedad privada de los medios de producción sólo puede funcionar mientras se mantenga la seguridad de la propiedad privada y de los ingresos derivados de la propiedad y de la empresa. La mera existencia de un gobierno empeñado en implantar el socialismo es una amenaza constante para esta seguridad. Por lo tanto, la economía capitalista no puede funcionar bajo un gobierno socialista a menos que el gobierno sea socialista sólo de nombre. Si el gobierno socialista socializa hoy las minas de carbón y declara que la industria textil va a ser socializada al cabo de cinco años, podemos estar bastante seguros de que la industria textil se arruinará antes de ser socializada. Porque los propietarios amenazados de expropiación no tienen ningún aliciente para realizar las inversiones y mejoras necesarias y para gestionarlas eficazmente. Y ninguna supervisión gubernamental o medida administrativa puede hacer frente eficazmente a la resistencia pasiva y al sabotaje de los propietarios y directivos.

Lange concluye definitivamente: «Un gobierno socialista realmente empeñado en el socialismo tiene que decidir llevar a cabo su programa de socialización de un plumazo, o renunciar a él por completo».

Aunque las cuestiones de la socialización y la transición a un nuevo orden económico parecen hoy problemas lejanos, los socialistas democráticos interesados en la estrategia a largo plazo tienen mucho en qué pensar. El «problema del personal» y el «problema del sabotaje» combinados presentan un verdadero desafío a las esperanzas de una transición hacia un mundo más justo.

*NEAL MEYER: Miembro de los Socialistas Democráticos de América de Nueva York

Imagen destacada: Otto Bauer, político socialdemócrata austriaco, hacia 1920. (Hulton Archive / Getty Images)

Fuente: Jacobin América Latina

______________________________________________

26.11.2023

La teoría del nacionalismo de Otto Bauer es uno de los tesoros perdidos del marxismo

Los críticos del marxismo dicen que no puede explicar por qué el nacionalismo es una fuerza tan poderosa en el mundo moderno. Pero el pensador socialista austriaco Otto Bauer desarrolló una teoría sofisticada y esclarecedora del nacionalismo en el siglo XX que está madura para redescubrirse hoy.

¿Podría la obra olvidada de Otto Bauer La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia (escrita en alemán en 1907, traducida al inglés en 2000 y luego rápidamente ignorada) ayudarnos a desarrollar una teoría del nacionalismo?

La comprensión que tenía Bauer del nacionalismo era sutil y sofisticada, y merece plenamente ser rescatada de la oscuridad. Pero sólo podemos dar sentido a la contribución de Bauer situándola dentro de su complejo contexto histórico, en lugar de verla como una teoría política incorpórea.

Austromarxismo

Otto Bauer nació en Viena, en 1881, en una rica familia de comerciantes judíos propietarios de fábricas en una Austria en rápida industrialización. Se trataba de un entorno multicultural y multiétnico con un próspero movimiento obrero y socialista, que se hizo famoso durante el período de la Viena Roja de 1918-1934. Bauer se volvió activo en el marco de ese movimiento, representando al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP) en el parlamento imperial y editando su revista mensual, La Lucha .

Cuando el imperio de los Habsburgo se unió a las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, Bauer sirvió como oficial del ejército austríaco y se convirtió en prisionero de guerra en Rusia antes de que se le permitiera regresar a casa en 1917. Antes y después de la guerra, fue una figura destacada en la corriente política conocida como austromarxismo. A raíz de la Revolución de Octubre, los austromarxistas buscaron desarrollar una “tercera vía” entre la Internacional Comunista lanzada por los bolcheviques y la socialdemocracia.

El período de Bauer como ministro de Asuntos Exteriores de Austria en 1918-1919, después del colapso del Imperio Habsburgo, con su colega del SDAP Karl Renner como canciller, fue seguido por un período de compromisos inútiles con las crecientes fuerzas de la reacción. Su vida terminó en una derrota política. El ascenso del austrofascismo y el estallido de la guerra civil en 1933-1934 lo impulsaron a abandonar Austria y murió en el exilio parisino en 1938.

Si bien la contrarrevolución venció en Austria en la década de 1930, la teoría y la práctica de Bauer son un fragmento de la historia del marxismo que no debe ignorarse. Sigue siendo una parte fundamental del legado marxista que merece atención hoy.

Aunque a veces se lo compara con la Escuela de Frankfurt, el austromarxismo era una filosofía de la práctica, no de la contemplación. Incluía figuras importantes de la economía marxista (Rudolf Hilferding), la filosofía (Max Adler) y el derecho (Karl Renner), así como al propio Bauer. La propia definición de Bauer del austromarxismo lo veía como una síntesis entre la realpolitik cotidiana y la voluntad revolucionaria de alcanzar el objetivo final: la toma del poder por la clase trabajadora.

La cuestión nacional

El contexto en el que Bauer escribió La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia , que originalmente fue su tesis doctoral, fue el estallido de cuestiones y conflictos nacionales en todo el Imperio austrohúngaro. Hacia finales del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo había generado una gran agitación social. La población de Viena se cuadruplicó debido a la migración interna en los cincuenta años previos a 1917, surgiendo una clase trabajadora multinacional.

El floreciente SDAP y los sindicatos afiliados a él corrían el peligro de verse divididos entre su núcleo dominante de habla alemana y sus miembros de las naciones periféricas. Recordemos que antes de su desintegración después de 1918, el imperio contenía quince nacionalidades en un territorio del tamaño de la Península Ibérica.

Ante esta situación, Bauer buscó desarrollar una teoría compleja y sofisticada del nacionalismo, una que no estuviera teñida en absoluto de simpatía hacia su tema, podríamos añadir. Para Bauer, las naciones modernas pueden entenderse como comunidades de carácter ( Charakter gemeinschaften ) que han surgido de comunidades de destino ( Schicksals gemeinschaften ) .

Se trata de un enfoque mucho más sutil y no reduccionista en comparación con la teoría marxista ortodoxa del nacionalismo, codificada por Joseph Stalin y propagada por todo el mundo por el movimiento comunista prosoviético. Stalin definió una nación como “una comunidad de personas históricamente constituida y estable, formada sobre la base de un idioma, un territorio, una vida económica y una estructura psicológica comunes manifestados en una cultura común”. Esto no nos ayuda en un contexto multinacional.

Bauer vio la principal fortaleza de su trabajo en la descripción de la derivación del nacionalismo a partir del proceso de desarrollo económico, los cambios en la estructura social y la articulación de clases en la sociedad. Sin embargo, gran parte de su trabajo y los debates que dio lugar se centraron en su definición de “nación” como la totalidad de seres humanos unidos a través de un destino común en una comunidad de carácter.

Bauer veía a la nación como una “comunidad de destino” cuyo carácter era el resultado de la larga historia de las condiciones bajo las cuales las personas trabajaban para sobrevivir y dividían los productos de su trabajo a través de la división social del trabajo. Antes de descartar esta concepción de la nación como una mera forma de idealismo, como lo han hecho muchos críticos, debemos señalar que Bauer criticó repetidamente formas de “espiritismo nacional” que describían a la nación como “un misterioso espíritu del pueblo”. También rechazó explícitamente las teorías psicológicas de la nación.

Un producto de la historia

La definición operativa de Bauer de nación era un postulado metodológico que planteaba “la tarea de comprender el fenómeno de la nación” como

explicar a partir de la unicidad de su historia todo lo que constituye la peculiaridad, la individualidad de cada nación, y que la diferencia de otras naciones, es decir, mostrar la nacionalidad de cada individuo como lo histórico respecto de él, y lo histórico dentro de él.

Para Bauer, sólo persiguiendo esta tarea de descubrir los componentes nacionales podríamos disolver la falsa apariencia de la sustancialidad de la nación, a la que siempre sucumben las concepciones nacionalistas de la historia.

En la perspectiva de Bauer, la nación es ante todo un producto de la historia. Esto es cierto en dos aspectos: en primer lugar, “en términos de su contenido material es un fenómeno histórico, ya que el carácter nacional vivo que opera en cada uno de sus miembros es el residuo de un desarrollo histórico”. En segundo lugar, “desde el punto de vista de su estructura formal es un fenómeno histórico, porque en una nación diversos círculos amplios están unidos por diferentes medios y de diferentes maneras en las distintas etapas del desarrollo histórico”.

En resumen, las formas en que se engendra la “comunidad de carácter” están históricamente condicionadas. De ello se deduce que esta “comunidad de carácter” no es una abstracción atemporal sino que se modifica continuamente con el tiempo. Para Bauer, las diferentes formas de “carácter nacional” son específicas de un período particular y, por lo tanto, no pueden remontarse a los orígenes del tiempo, como podría sugerir la mitología nacionalista.

No ve el carácter nacional como una explicación en sí mismo, sino más bien como algo que necesita ser explicado. En este marco, no podemos simplemente dar por sentado el internacionalismo, ni podemos ignorar las características nacionales en nombre de dicho internacionalismo. Más bien debemos mostrar cómo esas características son el resultado de procesos históricos.

Si bien hoy en día la teoría del nacionalismo de Bauer sufre un olvido casi total, incluso (o tal vez especialmente) entre los marxistas, en su época fue objeto de intensas polémicas. Su pensamiento fue rechazado tanto por la Segunda Internacional (socialdemócrata) como por la Tercera Internacional (comunista), entre las que se encontraban los austromarxistas.

El fin de la no historia

Una de las principales innovaciones de Bauer fue rechazar abiertamente la opinión de Federico Engels de que las naciones eslavas como los checos eran “no históricas”, en contraste con lo que él consideraba grandes naciones “históricas” como Alemania, Polonia y Francia. Para Engels, las naciones “no históricas” eran incapaces de formar un Estado propio y sólo podían servir como herramientas de la contrarrevolución si intentaban hacerlo.

Bauer estuvo de acuerdo en que había pueblos en Europa central y oriental a los que se podría referir como “no históricos”, pero no estaba de acuerdo con Engels en la cuestión de sus perspectivas futuras:

Las naciones sin historia son revolucionarias, luchan también por los derechos constitucionales y por su independencia, por la emancipación campesina: la revolución de 1848 es también su revolución.

Para Bauer, la categoría de “naciones sin historia” no se refería a una incapacidad estructural de la nación para desarrollarse. Más bien, se refería a una situación particular en la que un pueblo que había perdido su clase dominante en una fase anterior no había experimentado su propio desarrollo cultural e histórico.

Mostró en detalle cómo el “despertar de las naciones sin historia” fue uno de los principales cambios revolucionarios de principios de siglo. Según Bauer, una de las características progresistas del desarrollo capitalista fue haber vuelto a despertar la conciencia nacional de estos pueblos y haber confrontado al Estado con la “cuestión nacional”.

A principios del siglo XX, vio a pueblos como los checos atravesar un proceso de desarrollo capitalista y estatal, que a su vez condujo al surgimiento de una comunidad cultural, en la que se rompieron los lazos de una sociedad tradicional que alguna vez fue omnipotente. Las masas estaban así llamadas a colaborar en la transformación de la cultura nacional.

Bauer también llevó a cabo una consideración detallada de la relación entre lucha de clases y nacionalismo. En una frase sorprendente, escribió que “el odio nacionalista es un odio de clase transformado”. Se refería específicamente en este contexto a las reacciones de la pequeña burguesía en una nación oprimida al verse afectada por los cambios de población y otras convulsiones engendradas por el desarrollo capitalista. Pero el punto es más general, y Bauer muestra claramente cómo se entrelazan las luchas de clases y nacionales.

Puso el siguiente ejemplo en el caso del trabajador checo:

El Estado que lo esclavizó era alemán; También eran alemanes los tribunales que protegían a los propietarios y encarcelaban a los desposeídos; cada sentencia de muerte estaba escrita en alemán; y las órdenes del ejército enviadas contra cada huelga de los trabajadores hambrientos e indefensos fueron dadas en alemán.

Según Bauer, los trabajadores de las naciones “no históricas” adoptaron en primera instancia un “nacionalismo ingenuo” para igualar el “cosmopolitismo ingenuo” del proletariado de las naciones más grandes. Sólo gradualmente en tales casos se desarrolla una política genuinamente internacionalista que supere ambas “desviaciones” y reconozca la particularidad de los proletarios de todas las naciones.

Aunque Bauer predicó la necesidad de la autonomía de la clase trabajadora en la lucha por el socialismo como el mejor medio para tomar el poder, argumentó que “dentro de la sociedad capitalista, la autonomía nacional es la demanda necesaria de una clase trabajadora que está obligada a llevar a cabo su lucha de clases”. dentro de un estado multinacional”. Argumentó que esta no era simplemente una respuesta de “preservación del Estado”, sino más bien un objetivo necesario para un proletariado que buscaba convertir a todo el pueblo en una nación.

Bauer en nuestro tiempo

El trabajo de Bauer representa una ruptura importante con el determinismo económico. En su interpretación, la política y la ideología ya no aparecen como meros “reflejos” de procesos económicos rígidos. El contexto mismo en el que operaba la socialdemocracia austriaca la hacía particularmente sensible a la diversidad cultural y a los complejos procesos sociales del desarrollo económico.

El tratado de Bauer sobre la cuestión nacional rechazó implícitamente el determinismo económico y el evolucionismo básico del marxismo de la Segunda Internacional. En términos de su contribución sustancial, Bauer propuso un concepto de nación como proceso histórico, en páginas de análisis histórico rico y sutil. La nación ya no era vista como un fenómeno natural, sino relativo e histórico.

Esto permitió a Bauer romper decisivamente con la posición de Engels sobre las naciones “no históricas”. Al igual que en el trabajo mucho más influyente de Antonio Gramsci sobre lo nacional-popular, podemos encontrar en el trabajo de Bauer un paso bienvenido más allá de la (mala) comprensión de la nación y del nacionalismo como “problemas” –y no sólo como un elemento integral de la organización social–. que ha caracterizado gran parte de la teorización marxista sobre el tema.

Un lector moderno del libro de Bauer podría encontrar oscuros algunos de sus estudios de caso y arcaico su lenguaje. Sin embargo, un compromiso crítico con Bauer puede ayudarnos a desarrollar una práctica teórica marxista más adecuada con respecto al nacionalismo. ¿Podemos realmente sostener la idea, como lo hicieron muchos marxistas en la época de Bauer, de que el advenimiento del socialismo resolverá la cuestión nacional?

¿El rechazo de Bauer a la vía bolchevique hacia el poder lo convierte simplemente en un reformista fracasado o lo sitúa, como Gramsci, como un teórico de la revolución en las democracias occidentales? ¿Puede su teoría “constructivista” de la nación proporcionarnos un punto de partida para comprender la cuestión nacional en la era de la globalización tardía?

Hoy en día, la obra de Bauer es inmediatamente relevante para nuestro pensamiento sobre el multiculturalismo, del que puede considerarse un precursor. Para ser claros, el argumento central de Bauer es rechazar cualquier principio esencialista en la conceptualización de la cuestión nacional. Para Bauer, no podemos pensar en las naciones modernas en términos de “teorías metafísicas” (como nociones de espiritualismo nacional) o “teorías voluntaristas” (como en la teoría de Ernest Renan de la nación como un “plebiscito diario”). Las identidades nacionales no están “dadas de forma natural” ni son invariables, sino más bien culturalmente modificables.

Sin embargo, el enfoque de Bauer sobre el Estado-nación es muy diferente del enfoque liberal dominante en la actualidad. En el Estado-nación liberal, lo que prevalece es la práctica cultural del grupo nacional dominante. Por tanto, el multiculturalismo siempre está limitado por esta hegemonía y no es fácil construir estados multiculturales. Cualquier compromiso con el pluralismo cultural puede equivaler a poco más que un compromiso simbólico con la diversidad dentro de estructuras abrumadoramente asimilacionistas.

Bauer criticó la actitud del movimiento obrero “austríaco alemán” de principios del siglo XX como un “cosmopolitismo ingenuo” que rechazaba las luchas nacionales como distracción y defendía una ciudadanía mundial humanista como alternativa. Hubo claros ecos de esta actitud en la promoción del “cosmopolitismo global” a principios de la década de 2000. En ese sentido, necesitamos urgentemente un Bauer 2.0 para superar esa indiferencia ingenua y complaciente ante la cuestión nacional actual.

Bauer estaba fundamentalmente en desacuerdo con la idea de que los movimientos nacionales fueran simplemente un obstáculo para la lucha de clases y que el internacionalismo fuera el único camino a seguir. Estaba convencido de que sólo la clase trabajadora podía crear las condiciones para el desarrollo de una nación, proclamando que “la lucha internacional es el medio que debemos utilizar para realizar nuestro ideal nacional”.

En su opinión, era el socialismo el que consolidaría una cultura nacional en beneficio de todos. En resumen –y me doy cuenta de que se trata de una afirmación controvertida– la conciencia de la clase trabajadora tiene un carácter de clase pero también, al mismo tiempo, un carácter nacional.

*Ronaldo Munck: es director de participación cívica en la Universidad de la ciudad de Dublín y autor de varios libros, entre ellos The Difficult Dialogue: Marxism and Nationalism , Rethinking Global Labour: After Neoliberalism y Social Movements in Latin America: Mapping the Mosaic .

Fuente: Jacobin

Visitas: 7