08 Julio, 2023

Por Ernesto Herrera*

Jueves 12 de julio de 1973 [dos semanas después del golpe]. Decenas de miles de trabajadores están volviendo al trabajo. En fábricas, obras, talleres, bancos, mataderos, hospitales, oficinas, se empieza a recuperar la «normalidad» del trabajo.

En muchos de estos lugares, apenas llegan, los trabajadores se encuentran con las mismas situaciones preocupantes: carteles sindicales y carteles de solidaridad arrancados. Los vestuarios han desaparecido, las taquillas están vacías. Ni rastro de organización o lucha reciente.

El día anterior, el Consejo de Representación de la ya proscrita CNT (Convención Nacional de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, creada en 1964) decidió suspender la huelga general [declarada ante el golpe militar del 27 de junio de 1973]: 22 sindicatos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones. La resolución dice:

“En las circunstancias actuales, su extensión indefinida solo agotaría nuestras fuerzas y consolidaría las del enemigo. No salimos derrotados ni humillados de esta batalla. Por el contrario, el heroísmo que ha mostrado a lo largo de su trayectoria, especialmente por parte de los destacamentos más fuertes de la clase obrera (…) demuestra que la fuerza de los trabajadores, a pesar de los golpes recibidos, no ha sido fundamentalmente puesta en marcha”. [1]

En ese momento, cientos de huelguistas y activistas ya estaban presos en cuarteles y en el Cilindro Municipal de Montevideo, el estadio de baloncesto más grande del país. Quienes logran escapar de la cacería represiva se refugian en la clandestinidad. Algunos se ven obligados a deambular, otros son acogidos por amigos, familiares, centros parroquiales. Todos se esconden.

Al contrario de los dirigentes de la CNT, los empresarios entendieron la situación con precisión. Hicieron los cálculos y tomaron medidas de inmediato. Embriagados por la victoria del golpe, impidieron cualquier esfuerzo de reorganización sindical en la base, prohibiendo incluso los distintivos. La palabra «camarada» se ha vuelto sospechosa para capataces y gerentes. Debe hablarse en voz baja. Los «alborotadores» más destacados son despedidos casi de inmediato. Era la prueba de los patrones para evaluar la capacidad de reacción de los trabajadores. No hubo ninguno.

Los acuerdos firmados y los deberes contractuales fueron inmediatamente ignorados. Se han “reprogramado” turnos de trabajo, “bonos” quincenales y vacaciones anuales. Las horas extraordinarias se han reducido a un pago «simple». La ropa de trabajo se ha vuelto cara. Todos los logros son pisoteados.

Ya no hay lugar para la confusión. Estos son los primeros signos de una derrota estratégica innegable. La huelga general que enfrentó el golpe de Estado del 27 de junio no pudo impedir la consolidación de un régimen «cívico-militar» que barrería con todas las libertades democráticas durante más de una década.

En los días y semanas posteriores al fin de la huelga, la represión se aceleró. Innumerables “listas negras” están comenzando a circular. Las cámaras de comercio y el Ministerio del Interior “archivan” allí a los militantes. Se les prohíbe el empleo en todas las ramas de la economía. Miles de ellos son despedidos en el sector privado (incluso sin compensación). Otros en el servicio civil fueron «procesados» y luego despedidos.

Tuvimos que cambiar para sobrevivir. Y muchos no encontraron alternativa al trabajo precario de ‘changa’ [pluriempleo], que no requería antecedentes laborales ni antecedentes penales limpios. Pasaron por diferentes “oficios”. Improvisan así un nuevo “saber de trabajar” en condiciones de sobreexplotación. Entre 1974 y 1981, los salarios cayeron un 30%.

Se necesitan “nuevas formas de relaciones de trabajo”. Productos de “la caída de los salarios reales, el aumento de la jornada laboral y su intensidad, y la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, con menores salarios medios. Todo esto condujo a un aumento sustancial de la plusvalía absoluta y relativa. A esto se sumaba una descalificación del saber obrero producto del exilio forzoso del sector más calificado de la mano de obra. [2]

A mediados de 1974, miles de trabajadores y sus familias partieron hacia el exilio económico en Argentina, Europa, Canadá, Australia. Con desorden en sus maletas. Algunos nunca regresaron. Otros no regresaron hasta 1985, con la “restauración democrática”.

***

El levantamiento de la huelga supuso la “reanudación del trabajo” en las condiciones impuestas por los golpistas. Esta es una prueba categórica de que el equilibrio de poder se ha inclinado en contra de los empleados y sus organizaciones.

Con el fin de la huelga, el Estado y las fracciones dominantes de las clases acomodadas recuperan el control de la “disciplina social”. Sin que sea necesario volver a las “tradiciones cívicas”, que han quedado obsoletas. La «vieja clase política», desgastada, «inepta y corrupta», es apartada del poder. No hay necesidad de trucos legalistas. El formato institucional del régimen de dominación ha sido radicalmente trastornado. Y no solo en la parte delantera. La fábula del “Uruguay liberal” igualitario y tolerante, famoso por su modelo “ejemplar” de democracia partidaria, dio paso a un granítico orden contrarrevolucionario. Atroz, oscurantista.

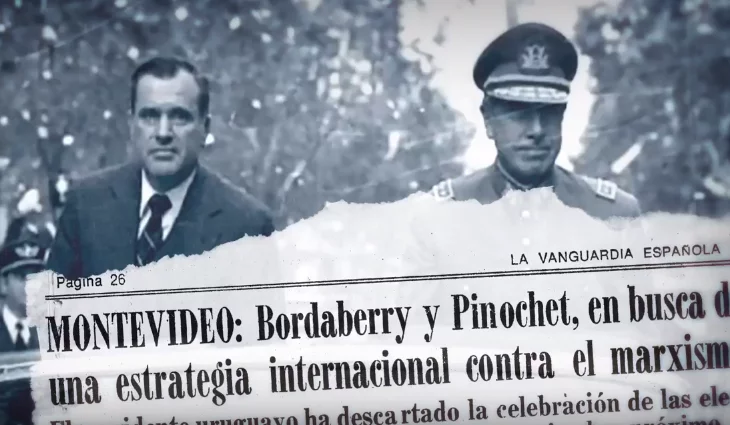

Pionero, cabe señalar, en inaugurar el ciclo del terrorismo de Estado en el Cono Sur durante la década de 1970. El asalto fascista que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende, pero ciertamente con el mismo instinto criminal. [Ver en este sitio la serie de artículos titulada «Recuperando la memoria histórica» dedicada a los acontecimientos políticos en Chile a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.]

De este lado de los Andes, “solo dos muertos”: Ramón Peré y Walter Medina, jóvenes estudiantes asesinados a tiros por la policía mientras escribían consignas en las paredes durante la huelga general. La infame lista de crímenes de lesa humanidad, con miles de presos políticos y torturados, cientos de asesinatos y desapariciones, sólo sería elaborada más tarde, como parte del oscuro plan Cóndor [reunión de policías secretos de noviembre de 1975 de los países mencionados, bajo la presidencia de Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos], que opera en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

El aparato totalitario apuntó a las organizaciones sindicales y estudiantiles, al Frente Amplio ya todas las fuerzas de izquierda, a la libertad de prensa, a la creatividad cultural. Estos son los principales enemigos, objetivos estratégicos a destruir. Esto es lo que enseñan los manuales de contrainsurgencia de la “Doctrina de Seguridad Nacional” inspirados en Washington.

En este marco de terror implacable, cualquier expresión de resistencia era sancionada con una larga pena por el delito de «sedición», dictada por una justicia militar que a su vez disponía de jueces, fiscales y «abogados de oficio» (civiles y militares) que pretendían estar defendiendo al acusado.

***

En 1964, el movimiento sindical uruguayo decidió una huelga general en caso de golpe de Estado. La medida fue ratificada por la CNT en 1967, poco después de su fundación [en 1964]. Agregaría «con ocupación», para concentrar fuerzas en el lugar de trabajo y «evitar la dispersión». La resistencia será por «métodos pacíficos».

Ninguno de los innumerables reportajes fotográficos de la época muestra a policías o soldados heridos o atacados durante el paro. Una prueba ineludible de que la resistencia nunca superó las indicaciones de la CNT, hegemonizada por el Partido Comunista [dirigido por Rodney Arismendi].

Las propuestas de utilizar métodos de resistencia más combativos fueron reprimidas en nombre de la “unidad” del movimiento obrero. Las iniciativas aisladas para ejercer el legítimo derecho a la legítima defensa no forman parte de la orientación estratégica de la huelga. Fueron criticados en las asambleas de activistas donde se debatieron las alternativas: salir del encierro de las ocupaciones, que permite concentrar la represión; llevar el conflicto a las calles a través de manifestaciones masivas que estimulen la percepción en la sociedad de una suerte de “doble poder”; dar a la huelga general la perspectiva de derrocar a la dictadura.

Pero ese no fue el caso. Estos objetivos no aparecían en los objetivos ni de la CNT ni del Frente Amplio. Estas estructuras siguieron jugando todas sus bazas en una ilusoria alianza con los sectores “constitucionalistas” de las Fuerzas Armadas. Los cuales, además, si existieran, no tenían poder de mando sobre las tropas, ni poder de fuego alguno. Las unidades militares más importantes eran decididamente golpistas.

En este contexto, el único arsenal de los huelguistas consistía en su propia convicción, el aliento de la población de los barrios, el apoyo de los estudiantes y el inevitable canto del himno nacional mientras los trabajadores eran expulsados de las fábricas ocupadas.

En este contexto, el único arsenal de los huelguistas consistía en su propia convicción, el aliento de la población de los barrios, el apoyo de los estudiantes y el inevitable canto del himno nacional mientras los trabajadores eran expulsados de las fábricas ocupadas.

En cambio, las fotografías sí muestran el furor represivo en decenas de fábricas, en la refinería La Teja (en Montevideo), en el Frigorífico Nacional [que controla la industria y el comercio de la carne], y en tantos otros lugares ocupados. Trabajadores golpeados, heridos, ensangrentados, gaseados, esposados y tirados al suelo a golpes. Obligados a borrar con su lenguaje las paredes y los carteles en los que se leen consignas contra el golpe de Estado.

Las armas de guerra se utilizan contra los folletos impresos en prensas caseras. Los barrios obreros son invadidos, militarizados, para desbaratar la amplia solidaridad popular con los huelguistas. Una lucha formidable, heroica, desigual, durante la cual los trabajadores demostraron una constante voluntad de lucha y sacrificio:

“Sin rumbo ni directivas claras resistieron desalojos y represiones para volver a ocupar el local apenas se fueron los militares (…) llegaron como en Alpargatas a ocupar y reocupar la fábrica hasta en 8 ocasiones, para terminar continuando la ocupación de las Cervecerías cuando el ejército se trasladó a la fábrica”. [3]

Desde febrero de 1973 se sabía que el golpe era «inminente». Sin embargo, la CNT no dio un paso en la preparación de este enfrentamiento decisivo. Sin organización centralizada. Ni la más mínima recomendación defensiva. Sin “fondo de huelga”. Cada sindicato, cada comité de base, los huelguistas en su conjunto, tenían que responder con lo que tenían a mano.

Lo hicieron, disciplinados por las pocas directivas de la central sindical. 1) Ocupar y no resistir en caso de desalojo; 2) Reocupar si las condiciones lo permiten; 3) Ningún extraño en el lugar ocupado excepto otros trabajadores desalojados; 4) Contar con la solidaridad vecinal, realizando actividades con los vecinos, pequeños comercios y carnavales.

Pero la escala de la huelga general se está debilitando lentamente. El quinto día, el transporte urbano y suburbano, a cargo de sindicalistas del Partido Comunista, desertó. A partir de entonces, las grandes superficies comerciales reanudaron su actividad. Lo mismo ocurre dentro del país. El ambiente conflictivo de los inicios se desvanece poco a poco.

En sucesivas reuniones con los dirigentes de la CNT (durante la propia huelga), los mandos militares ya habían rechazado las exigencias que resumían el «programa» de la huelga «por la recuperación del país». Plena aplicación de los derechos sindicales y políticos; libertad de expresión; medidas de «reordenamiento económico» como la nacionalización del sistema bancario, el comercio exterior y la industria cárnica; recuperación del «poder adquisitivo» de los salarios y pensiones; controles de precios que subvencionan productos de consumo popular.

Ni una sola alusión a Juan María Bordaberry (Partido Colorado, presidente constitucional de marzo de 1972 al 27 de junio de 1973, luego presidente “de facto” del 27 de junio de 1973 al 12 de junio de 1976), el Presidente de la República, que había aceptado el “cogobierno” con las Fuerzas Armadas en febrero de 1973, creándose el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), verdadero órgano de poder del Estado desde entonces. Tampoco se trata de su renuncia y la exigencia de convocar nuevas elecciones, anticipándolas, sin esperar a 1976.

En este sentido, la dirección cenetista mantuvo su insensata coherencia durante la huelga. Apostando hasta el último momento por el ilusorio «contragolpe» del ala «progresista» de las Fuerzas Armadas.

El lunes 9 de julio de 1973, «a las cinco» de la tarde, en el centro de Montevideo, unas 30.000 personas desafiaron con piedras tanques del ejército y cañones de agua «guanaco» de la policía e improvisaron cócteles molotov. Cientos de manifestantes son asesinados, muchos son arrestados, incluido el General (r) Líber Seregni, presidente del Frente Amplio [desde su creación en febrero de 1971]. Esta es la única convocatoria de manifestación masiva lanzada por la CNT en dos semanas. Esta es una demostración de fuerza tardía. Mientras tanto, la huelga se había vaciado de contenido.

Algunos de los principales dirigentes de la CNT y del Partido Comunista [aquí se cita a Vladimir Turiansky, diputado electo por el Frente Amplio en 1972 y miembro del Partido Comunista desde 1940] tardaron décadas en desmantelar el “balance” presentado por la central sindical en la resolución del 11 de julio, cuando se levantó la huelga. La historia ha cambiado el cuadro histórico:

“(…) La huelga general se desarrolló de manera muy aislada del conjunto de la sociedad, con mucha simpatía popular, pero sin que las fuerzas políticas y sociales se asociaran a ella de una forma u otra. No se convirtió en un paro cívico, un paro nacional (…) Fue un paro de resistencia, que resistió todo lo que pudo. Ella fue útil, ciertamente fue útil. Nunca dije que ganamos. Nos vencieron y nos masacraron, pero de alguna manera el paro aisló socialmente a la dictadura”. [4]

Bien qu’il n’y ait aucune autocritique dans ce qu’il dit sur l’accumulation de désinformation faite par la CNT et sur sa désorganisation pendant la grève, ni sur la stratégie adoptée, ce constat est plus proche de la réalité de ce Que ha pasado.

La otra conclusión es una vieja verdad. La dictadura uruguaya nació «huérfana» de una base social activa a su favor. Una diferencia que merece ser destacada frente a los golpes de Chile (septiembre de 1973) y Argentina (marzo de 1976). Pero el costo político y económico, social y humano que ha pagado la clase obrera ha sido muy similar. Trágico.

***

Unos meses antes, el 9 de febrero (cuando ya se gestaba el golpe), las Fuerzas Armadas habían publicado los “Comunicados 4 y 7”. Fueron recibidos con entusiasmo por el Partido Comunista, que –a través de su principal teórico, Rodney Arismendi– proponía el frente único “entre mono, sotana y uniforme”. La misma posición es adoptada por otras fuerzas del Frente Amplio y por la dirección de la CNT. Coinciden en el diagnóstico: la declaración militar expresa “objetivos programáticos comunes” y la existencia de una corriente de pensamiento nacionalista “peruana” [5]dentro del aparato militar. Tuvimos que apoyarla. Porque reconfirmó que el dilema clave seguía siendo entre “la oligarquía o el pueblo”, y que las Fuerzas Armadas eran, en esa lógica, parte del pueblo y no simplemente el brazo armado de la oligarquía.

Tiempo después, los propios militares reconocerán que las notas de prensa sirvieron para “neutralizar” a la izquierda ante la perspectiva del establecimiento de una dictadura. Otra cosa: algunos de los temas económicos planteados en los comunicados habían sido fruto de negociaciones con dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros-MLN (ya en su mayoría presos) dentro del Batallón Florida .

El 27 de junio de 1973 finalizó la prolongada “crisis nacional”. Se desbloquea el impasse del régimen de dominación. Se disuelve el Parlamento, caja de resonancia de la escisión de los «partidos tradicionales». La «solución autoritaria» tiene un camino claro.

Incluso si su génesis se remonta a un largo camino. Bajo los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco [diciembre 1967-marzo 1972] y Juan María Bordaberry, la represión estaba a la orden del día: «medidas rápidas de seguridad»[7] para aplastar huelgas, militarización de funcionarios, asesinatos de estudiantes , tortura de presos políticos (la mayoría de izquierda “guerrillera”), escuadrones de la muerte, ilegalización de partidos de izquierda, cierre de medios de comunicación.

Con la derrota estratégica de junio-julio, se cerró el ciclo de levantamiento de las luchas obreras y populares, que había alcanzado su punto álgido en los años 1968-1972. El proceso de «construcción de fuerzas» del movimiento popular se ha interrumpido. Las organizaciones con «vocación revolucionaria» fueron destruidas.

Los debates sobre la agenda de “reformas estructurales”, el papel de la huelga general, las “vías al poder” y el “armamento de la vanguardia” han desaparecido. Tampoco se ha encontrado la fuerza de las corrientes “clasistas y militantes” que en los “años duros” disputaron espacios de influencia a la hegemonía “reformista” en el movimiento sindical. Los métodos de «lucha política por las armas» del MLN y otros grupos inspirados en el guevarismo habían sido derrotados mucho antes del golpe.

***

En cierto modo, se ha roto el hilo de la «memoria histórica». Incluso si las conmemoraciones rituales continúan evocando, legítimamente, esta «huelga gloriosa». Medio siglo después, la clase obrera es muy diferente, y no solo por cuestiones generacionales.

La “conciencia de clase” ha dado paso a la “identidad nacional” en una sociedad donde los principales actores políticos, de todos los partidos del sistema, se reconocen como “adversarios pero no enemigos”. El Frente Amplio se recicló al «campo progresista» y gobernó durante 15 años. “Posible cambio” mantuvo encerrada cualquier idea de un horizonte anticapitalista. A partir de ahora, la “lucha de clases” puede desarrollarse, sin antagonismos radicales, en el marco de una indisoluble “coexistencia democrática” que respete estrictamente el rito del “Nunca más”.

El martes 27 de junio de 2023, el PIT-CNT (Plenario intersindical de trabajadores – Convención nacional de trabajadores, instituida en 1984) convocó a una “Huelga General Parcial” entre las 9 y las 13 horas, y una marcha desde la refinería de ANCAP ( petrolera pública) hasta la sede de la Federación del Vidrio, donde en 1973 la CNT decidió iniciar la Huelga General, en el emblemático barrio obrero de La Teja. En homenaje a los golpistas. Varios cientos de manifestantes respondieron al llamado.

Durante este tiempo, como en todas las “huelgas generales parciales” decretadas por los aparatos sindicales, el grueso de los empleados, más del 60%, se fue a trabajar. Se mantuvieron en su horario diario. En otras palabras, no se tomaron las cuatro horas libres para recordar. Los sindicatos del transporte no organizaron el paro, aunque esta vez se «sumaron» a la convocatoria.

Sea como fuere, gran parte de los trabajadores siguió con atención la intensa cobertura mediática de las conmemoraciones. Muchos de ellos han sido emocionantes. En medio, por supuesto, de la precariedad del trabajo y de los salarios, y de la miseria masiva que imponen las formas “modernas” de explotación capitalista. Quienes no consideran productivo el tiempo perdido cultivando la memoria de grandes experiencias de luchas colectivas. Además, no son reproducibles.

(Artículo publicado en el sitio web de Correspondencia de Prensa el 2 de julio de 2023; traducción editorial A l’Encontre )

Calificaciones

- “La CNT de febrero a junio de 1973”. Documentos del PIT-CNT.

- La Dictadura Financiera . Libro escrito por Juan Berterretche y Aldo Gili, bajo los seudónimos de Juan Robles y Jorge Vedia. Editorial LETRO, Montevideo, 1983.

- 15 días que conmovieron a Uruguay. Ensayo escrito por Pablo Ramírez, seudónimo de Jorge Guidobono, publicado en la Revista de América , abril-mayo de 1974, Buenos Aires.

- Entrevista a Vladimir Turiansky en el libro de Alfonso Lessa, El “pecado original”. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973 . Editorial Sudamericana, Montevideo, 2012.

- En referencia al régimen militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado [octubre 1968-agosto 1975] en Perú, y caracterizado como nacionalista y progresista.

- Negociaciones realizadas cuando la estructura militar del MLN ya había sido desmantelada por la represión. Fueron suspendidos por militares que exigieron una rendición política «incondicional» de la guerrilla.

- Las medidas anticipadas de seguridad son facultades de emergencia previstas en la Constitución de la República, que permiten al ejecutivo suspender temporalmente ciertas garantías en casos graves e imprevistos de agresión externa o disturbios internos.

*Ernesto Herrera- [email protected]: Editor de Correspondencia de Prensa, el cual es Portal o un Boletín informativo de Política y debates. (Economía. Derechos Humanos. Sindicatos. Movimientos sociales. Feminismo. Juventud. Inmigrantes. Lgbti. Medio Ambiente. Cultura)

Tomado de: A l’ Encontre- La Bréche

Visitas: 8